- 「教員採用試験の小論文が全く書けない…」

- 「そもそも、どうやって対策すればいいの?」

- 「高評価を得られる書き方と模範解答が知りたい…」

今回は、こうした悩みを抱えるあなたのために、教員採用試験の小論文で合格点をとるための全てを解説します。

実際、多くの受験者が小論文対策を後回しにし、準備不足のまま本番に臨んで不合格になっています。しかし、正しい書き方と評価されるポイントさえ知れば、小論文は筆記試験の点差を逆転できる強力な武器になります。

この記事では、小論文と作文の根本的な違いから、合格レベルの答案を作成するための具体的な6ステップ、そしてやってはいけないNGポイントまで網羅的に解説します。

さらに、全国の自治体別過去問テーマや、すぐに使える模範解答例も豊富に掲載しています。この記事を最後まで読めば、あなたの小論文に対する不安は、合格への自信に変わるはずです。

それでは、早速見ていきましょう。

教員採用試験の小論文とは?

教員採用試験の小論文とは、受験者の思考力や表現力、そして教育に対する情熱や姿勢を評価する記述式試験のことです。

単に文章が上手いかどうかを見ているわけではありません。与えられたテーマに対し、「教員としてどのような課題意識を持ち、論理的な根拠に基づいて解決策を提示できるか」という、教師に不可欠な資質を測るために実施されています。

面接試験と同様に、あなたの「教師としての人間性」や「教育観」が色濃く反映されるため、筆記試験だけでは測れないポテンシャルを示す絶好の機会となります。

多くの受験者が対策を後回しにしがちですが、筆記試験の点数が僅差だった場合、この小論文の評価が合否を分けることも少なくありません。まずは、感想文である「作文」との違いを明確に理解することから始めましょう。

教員採用試験の小論文と作文の違い

小論文と作文は、文章を書くという点では同じですが、その目的や評価基準は全く異なります。

この違いを理解していないと、どれだけ練習しても評価される答案にはなりません。

| 比較項目 | 小論文 | 作文 |

|---|---|---|

| 目的 | 読み手を説得すること | 読み手に感動や共感を与えること |

| 内容 | 客観的な事実・根拠に基づく主張 | 個人的な体験・感情 |

| 視点 | 公的・客観的(教師としてどうするか) | 私的・主観的(どう感じたか) |

| 文章の型 | 序論・本論・結論(論理的な構成) | 自由な構成 |

| 文体 | 「~である」「~と考える」「~べきだ」 | 「~だと思った」「~で嬉しかった」 |

福永

福永特に重要なのが「視点」の違いですね。小論文では、常に「もし自分が教員だったら」という当事者意識を持って書くことが求められます。

教員採用試験の小論文が「ある」「ない」自治体一覧

小論文対策を始める前に、まずはご自身が受験する自治体で小論文試験が課されるのかを正確に把握しましょう。

近年、試験内容の見直しにより小論文を廃止する自治体も出てきています。対策が不要な場合、その分の時間を筆記試験や面接対策に充てることができます。

以下に全国の自治体ごとの実施状況をまとめましたので、受験する自治体の状況をご確認ください。

- 本リストは2025年9月23日時点の令和8年度(2025年実施)試験の情報を基に作成しています。

- 試験内容は年度によって変更される可能性があります。

- 最終的な確認は、必ず各自治体の教育委員会が発表する最新の実施要項で行ってください。

- 1 高校・特支・養護教諭のみ実施。

- 2 教養Ⅱとして出題。

- 4 学校教育に関するレポートとして出題。

- 5 小学校区分のみ、専門教科内で出題。

- 6 高等学校のみ。

一昔前と比べると、論文を廃止する自治体は着実に増えていますね。

ご自身の受験する自治体で小論文が課されることを確認できたら、次はいよいよ具体的な書き方を学んでいきましょう。

教員採用試験の小論文で評価される書き方6ステップ

さて、ここからは小論文対策の心臓部である「合格レベルの答案を作成するための具体的な書き方」を6つのステップに分けて解説します。

多くの受験生が犯しがちな失敗は、テーマを見ていきなり文章を書き始めてしまうことです。質の高い小論文を書くためには、料理でいうレシピ作り、つまり事前の準備が何よりも重要です。

この6ステップを順番に実践すれば、誰でも論理的で説得力のある文章が書けるようになります。一つずつ着実に進めていきましょう。

- 趣旨の把握

- 論点の絞り込み

- 文章構成の決定

- 時間配分を意識しながら書く

- 推敲(見直し)

- 添削(フィードバック)を受ける

STEP1:趣旨の把握

まず、与えられたテーマ(課題文)が「何を問うているのか」を100%正確に把握します。

なぜなら、どんなに素晴らしい文章を書いても、問いの趣旨からズレていれば評価はゼロになってしまうからです。

例えるなら「和食のフルコースを注文されたのに、絶品のイタリアンを提供してしまう」ようなものです。美味しいとしても、依頼には応えられていませんよね。

テーマの趣旨を把握するため、以下の作業を行いましょう。

- キーワードに線を引く:「〜について、あなたの考えを述べなさい」「〜を踏まえ、具体的に論じなさい」など、解答の条件となる部分に印をつけます。

- 問いを自分の言葉で言い換える:「つまり、このテーマは〇〇という視点で、教員としてどう行動するかを問われているんだな」と確認する作業です。

この最初のステップを丁寧に行うことが、高評価への第一歩です。

STEP2:論点の絞り込み

次に、テーマに対して主張したい論点(結論)を一つに絞り込みます。

書きたいことが多すぎて、あれもこれもと欲張ってしまうと、一つひとつの主張が浅くなり、結局何も伝わらない散漫な文章になってしまいます。

限られた字数の中で最も効果的に説得力を持たせるには、「広く浅く」ではなく「狭く深く」掘り下げることが鉄則です。

例えば、「児童の主体性を育むために」というテーマなら、「ICTの活用」「対話的な学び」「自己決定の場の提供」など、様々な切り口が考えられます。その中から、あなたが最も自信を持って、具体例を交えて語れる論点を一つだけ選ぶのです。

この段階で明確な論点を定めることで、文章全体に一貫した軸が生まれます。

STEP3:文章構成の決定

論点が決まっても、まだ書き始めてはいけません。主張を最も効果的に伝えるための文章の設計図(構成)を作成します。

構成を考えずに書き始めると、途中で論理が矛盾したり、話が行ったり来たりして、支離滅裂な文章になりがちです。オススメは、以下の「三段構成(序論・本論・結論)」です。

- 序論(結論の提示)

-

テーマに対する自分の考え・主張(結論)を最初に明確に述べます。「私は〜と考える。」

- 本論(理由・具体例)

-

- なぜそのように考えるのか、理由や根拠を述べます。「なぜなら〜だからだ。」

- 説得力を持たせるため、自身の経験や具体的な教育実践の場面を交えて詳しく説明します。

- 結論(まとめ・抱負)

-

- 本論の内容を要約し、再度自分の主張を強調します。

- 最後に「以上のことから、私は教員として〜に取り組んでいく。」と、今後の抱負で締めくくります。

この型は、採点者にとって話の筋が追いやすく、あなたの論理的思考力をアピールする上で非常に有効です。

問題用紙の余白に、各パートで何を書くか簡単なメモを作成してから執筆に移りましょう。

STEP4:時間配分を意識しながら書く

設計図が完成したら、いよいよ執筆です。STEP3で作成した構成メモに従って、時間配分を意識しながら書き進めましょう。

ここで重要なのは、執筆中に構成を安易に変えないことです。もし途中で構成を大幅に変えたくなるなら、それはSTEP1〜3の準備が不十分だった証拠です。

執筆する際は、以下の「教師としての視点」を常に意識してください。

小論文は、あなたの意見や考えを述べるだけでなく、教員としての資質や熱意をアピールする場でもあります。

- ✕ 弱い表現:「~だと思います」「~かもしれません」

- ◎ 力強い表現:「~です」「~と考えます」「~に取り組みます」

自信のない曖昧な表現は、採点者に頼りない印象を与えてしまいます。

「いじめは良くないと思います」のような他人事の表現ではなく、「私は、いじめを絶対に許さない学級経営を行います」というように、当事者としての強い意志を断定表現で示しましょう。

STEP5:推敲(見直し)

文章を最後まで書き終えたら、必ず見直しの時間を確保してください。どんなに内容が良くても、ケアレスミスが多いと評価は下がってしまいます。

限られた時間の中では、内容の根本的な修正は困難です。そこで、以下の3点に絞って効率的にチェックしましょう。

- ①誤字・脱字はないか

-

基本的な漢字の間違いや、助詞の抜けなどがないか、一行ずつ指で追いながら確認します。

- ②原稿用紙の使い方は正しいか

-

段落の始まりは一マス空いているか、句読点の位置は適切かなど、基本的なルールを確認します。

- ③字数制限を満たしているか

-

指定字数の9割以上を書けているか確認します。

この最後のひと手間が、答案全体の完成度を大きく左右します。

STEP6:添削(フィードバック)を受ける

最後のステップは、完成した答案を必ず第三者に読んでもらい、客観的なフィードバック(添削)を受けることです。

独学で小論文対策をする受験生にありがちなのが、「書いたら書きっぱなし」にしてしまうことです。これは、問題を解いても一切答え合わせをしないのと同じで、これでは実力は一向に伸びません。

自分では完璧だと思っていても、他人から見ると「論理が飛躍している」「この表現は分かりにくい」「もっと良い具体例があるのでは?」といった改善点が必ず見つかります。

大学のキャリアセンターや予備校の先生、信頼できる先輩などにお願いして、客観的な視点から自分の文章を評価してもらいましょう。

このフィードバックこそが、あなたの小論文を合格レベルへと引き上げる最も効果的な方法です。

▼オススメの添削サービスを以下の記事でまとめています。参考にしてください。

教員採用試験の小論文で落ちる5つのNGポイント

せっかく良い内容や構成を考えても、基本的な文章のルールやマナーが守られていなければ、評価は大きく下がってしまいます。

ここでは、採点者が「この受験生は大丈夫だろうか?」と不安に感じてしまう、典型的なNGポイントを5つ紹介します。意識するだけで防げるミスばかりなので、必ず確認してください。

- 読めない・雑な文字

- 原稿用紙のルール違反

- 誤字・脱字

- 不適切な言葉遣い(横文字・略語)

- 長すぎる一文(ねじれ文)

①読めない・雑な文字

まず、採点者が読めないほど雑な文字で書くことは絶対に避けてください。

字の上手い・下手が問題なのではありません。採点者は一日に何百枚もの答案を読みます。その中で、丁寧に書かれた文章はそれだけで「誠実さ」や「読み手への配慮」が伝わります。

逆に、急いで書いたような乱雑な文字は、

- 内容を正確に読み取ってもらえない

- 丁寧さに欠け、意欲が低いと判断される

- 子どもたちの手本となる教員としての適性を疑われる

といったリスクがあります。時間がない中でも、一文字一文字、心を込めて丁寧に書く意識を持ちましょう。それだけで、あなたの答案の印象は格段に良くなります。

②原稿用紙のルール違反

原稿用紙の正しい使い方を知らないと、「国語の基礎的な知識が不足している」と見なされ、減点の対象となります。これは文章の内容以前の問題です。

以下の基本ルールは、必ず守ってください。

- 冒頭は1マスあけて書き始める

- 段落が変わるときは行を変えて1マスあける

- 句読点、「 」などは1字として数える

- 「!」「?」「~」などの記号類は使わない

- 字数制限を守る

普段パソコンで文章を書くことに慣れていると、つい忘れがちになります。一度、原稿用紙の使い方に関する基本ルールを復習しておきましょう。

③誤字・脱字

誤字・脱字は、あなたの注意力や教養レベルを直接的に示すものと考えられています。数個のミスが、全体の評価に大きく影響することもあります。

なぜなら、教員は子どもたちの言葉遣いの模範となるべき存在だからです。

その教員の文章に誤字・脱字が多いと、「この先生に国語を、あるいは他の教科をしっかり指導できるのだろうか?」と、指導力そのものを疑問視されてしまいます。

自信のない漢字は無理に使わず、ひらがなで書くか、別の表現に言い換える工夫も必要です。最後の見直しの時間で、指差し確認をしながらチェックする習慣をつけましょう。

④不適切な言葉遣い(横文字・略語)

小論文はあなたの意見を述べる公的な文書です。そのため、場にふさわしい言葉を選ぶ能力も評価されています。

特に、意味もなく多用されるカタカナのビジネス用語や、日常会話で使うような略語は避けましょう。

- コミットする → 真摯に取り組む

- ディスカッション → 話し合い

- バイト → アルバイト

- 文科省 → 文部科学省

知的な印象を与えようとして使う横文字は、かえって語彙力の乏しさを露呈することになりかねません。

誰が読んでも分かりやすい、平易で正確な日本語を使いましょう。

⑤長すぎる一文(ねじれ文)

一文が長くなりすぎると、主語と述語の関係が曖昧になり、論理が破綻した「ねじれ文」になりがちです。

これは、読み手に意図が伝わらないだけでなく、「論理的思考力が低い」と判断される大きな原因になります。

この文章では、「学びましたが」と「学びがありました」で述語が重複しており、非常に読みにくくなっています。「一文一義(一つの文には、一つの意味だけを込める)」を原則とし、適度に句点(。)を打って文を区切りましょう。

このように文を分けるだけで、格段にスッキリと分かりやすくなりますね。

以上5つの注意点を気にしつつ、書く練習をしてください。

【自治体別】教員採用試験 小論文の過去問テーマ一覧

ここでは、実際に出題された小論文のテーマを全国の自治体別に紹介します。

あなたの受験する自治体をタップ(クリック)して、テーマを確認してください。

| 北海道・東北 | 岩手県、秋田県、山形県 |

|---|---|

| 関東 | 栃木県、埼玉県、さいたま市、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市 |

| 北陸・甲信越 | 富山県、福井県、山梨県、長野県 |

| 東海 | 岐阜県、静岡県、浜松市、愛知県、名古屋市、三重県 |

| 近畿 | 滋賀県、京都府、京都市、大阪府、堺市、和歌山県 |

| 中国 | 島根県、山口県 |

| 四国 | 徳島県、愛媛県 |

| 九州・沖縄 | 佐賀県、熊本県、熊本市 |

北海道・東北

岩手県

次の資料は,平成25年度に全国(国公私立)の小学校に入学した児童について,不登校児童生徒数の経年変化を表したものです。

次の〈条件〉に従って,不登校の未然防止・課題早期発見対応の取組について,あなたの考えを1000字以内で論じなさい。

<条件>

- 資料から読み取れることを2つあげること。

- 上記1であげた2つの事柄について,それぞれの要因として考えられることを述べること。

- 上記2で述べた要因の解決に向け,あなたが学級担任として重点的に取り組もうと考えていることを,志望する校種を想定して具体的に2つ述べること。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

秋田県

文部科学省の令和3年度調査によると、全国の小・中学校の不登校児童生徒数は24万4940人で、9年連続で増加しており、本県においても令和3年度は、1343人と過去最高を記録している。不登校児童生徒増加の背景や要因について触れつつ、自分が担任する学級に不登校児童生徒が在籍している場合どのように対応していくか、具体的な手立てについて述べよ。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

山形県

次の作文のテーマに沿って、800字以内で作文を書きなさい。

- これからの社会を生きていく子どもたちに対して、教師として掛けたい言葉とは

- 教師として、成長するために必要なことは

- 多様性に対する児童生徒の理解を育むために、大切なこととは

※複数テーマから1題が指定される。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

関東

栃木県

令和3年1月中教審答申では、「令和の日本型学校教育」を担う教職員の姿の一つとして、「子供一人一人の学びを最大限に引き出し、主体的な学びを支援する伴走者としての役割を果たしている」ことが示されています。そこで、主体的な学びを支援するために、あなたが教員として勤務する上で、自身の教員としての「強み」を学校現場にどのような場面で、どのように生かしていきたいか、自身の「強み」を明確にしながら具体的に書きなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

埼玉県

埼玉県教育委員会が求める教師像の1つに「幅広い教養と専門的な知識・技能を備えた教師」があります。あなたは、このことをどのようにとらえていますか。あなたの考えを述べなさい。また、あなたは「幅広い教養と専門的な知識・技能を備えた教師」となるためにどのような努力をし、どのような教育実践につなげていきますか。具体的に述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

さいたま市

さいたま市では、デジタル化された教育環境を最大限に活用した「探求的な学び」を推進し、変化する時代の中で求められる資質・能力を確実に育成していくことを目指しています。あなたは、このことを踏まえ、教師としてどのように取り組んでいきますか。具体的に述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

千葉県

日本の子供たちの自己肯定感は、諸外国と比べて低いということが、過去の様々な調査結果から明らかになっており、新学習指導要領の前文においては、子供たちが自らのよさや可能性を認識することの重要性が示されています。本県では、第3期千葉県教育振興基本計画において、新学習指導要領に基づきこれからの時代に求められる資質・能力を育成していくためには、子供たちの自己肯定感、自尊感情の向上を図っていくことが重要な課題であるとしています。あなたは、学級担任や授業担当者として、子供たちの自己肯定感を高めるために、どのように取り組みますか。児童生徒の育成すべき資質・能力について触れながら、具体的に800字以内で述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

東京都

各学校では、児童・生徒一人一人のよい点や可能性を引き出し伸ばす教育が求められています。このことについて、あなたの考えを述べた上で、その考えに立ち、教師としてどのように取り組んでいくか、志望する校種と教科等に即して、26行(910 字)を超え、30行(1050字)以内で述べなさい。

神奈川県

神奈川県では、個性や文化の違い、障がいの有無にかかわらず、多様な教育的ニーズに応え、児童一人ひとりを大切に育む教育を推進しています。このような教育を推進するために、あなたはどのような姿勢や意識をもつことが大切だと考えますか。また、そのことを踏まえ、どのような教育活動に取り組みますか。あなたの考えを600字以上825字以下で具体的に述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

横浜市

「いじめのメカニズム」を踏まえたうえで、いじめが生まれない学級づくりの方法を、学年の発達段階を考慮して論じなさい。

- 小学校の課題

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

川崎市

<小論文A(特別選考)>

不登校の児童生徒数が増加する中「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」が求められています。このことについて、あなたはどのようなことが大切だと考えますか。また、そのためにどのような取組をしますか。具体的に600字以内で述べてください。

<小論文B>

川崎市の求める教師像に「子どもの話にきちんと耳を傾けることができる」があります。このことについて、あなたはどのようなことが大切だと考えますか。また、そのためにどのような取組をしますか。具体的に600字以内で述べてください。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

北陸・甲信越

富山県

現在、A教諭は小学校で2年3組の担任をしている。2年3組の男子児童Bは、外国人児童である。日本語指導担当教師の1年間の指導で、平易な日本語は理解できるようになったが、自分の思いを日本語で伝えることは難しい状況である。今年度も週に5時間、昨年度と同じ日本語指導担当教師から日本語指導を受けている。1学期の始業式以来、気にかけて見ているが、明るく元気に行動し、気が合う男子児童と仲良く遊ぶ様子が見られる。授業では興味をもったことに対しては進んで取り組んでいる。両親も外国人で、日本語の習熟は十分ではない。

6月初旬ごろから、児童Bは授業中に教科書を開かずに手遊びをしたり、立ち歩きをしたりするようになった。最初は、個別に声をかけることで、着席していたが、次第に声をかけるだけでは、着席せず、気が合う男子児童の席へ行き、ちょっかいを出すようになってきた。また、何か指示を出すと「めんどうくさい」と反発するようになってきた。この様子を見て、女子児童を中心に、児童Bのことを避けるようになってきた。

あなたがA教諭だとすると、このような状況にどう対応するか。児童Bへの対応やその他の児童への関わり、今後の学級づくり等について800字以内で述べよ。

- 小学校の課題

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

福井県

次の文は、令和5年6月16日に閣議決定された「教育振興基本計画」の一部である。

グローバル化やデジタルトランスフォーメーション(DX)は労働市場に変容をもたらしており、これからの時代の働き手に必要となる能力は変化している。AIやロボットによる代替が困難である。新しいものを創り出す創造力や、他者と協働しチームで問題を解決するといった能力が今後一層求められることが予測され、こうした変化に教育も対応していく必要がある。

=課題=

あなたは、下線部の「新しいものを創り出す創造力や、他者と協働しチームで問題を解決するといった能力」を児童生徒に身につけさせるために、どのような教育実践を行いますか。また、実践するにあたり、あなた自身は教員としてどのような資質・能力を高めると良いと思いますか。次の3つの点に留意し、800字程度で論じなさい。なお、あなたの受験校種・教科等を明記し、それに敵した内容とすること。

①なぜ、下線部のようなことが必要となるのか、その理由や背景について、具体的に論じること。

②下線部にあるような能力を児童生徒に身につけさせるために、あなたは、どのような教育活動を実践していこうと思うかを、具体的に論じること。

③あなたは、このような変化に教育が対応していくために、どのような研鑽を積むかを、具体的に論じること。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

山梨県

山梨県では、令和5年度山梨県学校教育指導重点において、主な取り組みの一つとして「安全教育の推進」を掲げています。あなたは、教員として、希望する校種において、「安全教育の推進」を図るためにどのような取り組みを行いますか。児童生徒を取り巻く社会の実態を踏まえながら800字以内で述べなさい。(小学校、養護教諭、栄養教諭)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

長野県

「とことん追求する子ども」と教師について、自分の体験をふまえて、あなたの考えを700字以上800字以内で書きなさい。(義務教育)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

東海

岐阜県

不登校児童生徒数は高水準で推移しており、生徒指導上の喫緊の課題となっています。そこで「生徒指導提要(令和4年12月 文部科学省)」に示された、「10.3.1 不登校対策につながる発達支持的生徒指導」及び「10.3.2 不登校対策としての課題未然防止教育」を踏まえ、日常的にあなたが取り組むことを3つ述べなさい。(小・中学校)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

静岡県

あなたがこれまでに出会った学校の先生との出来事のうち、印象に残っていることを1つ上げ、その時に感じたことをあなた自身が教員としてどのように生かすか、具体的に800字以内で説明しなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

浜松市

第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」では、「目指す子供の姿」の 1 つとして「これからの社会を生き抜くための資質・能力を育む子供」を掲げています。このことを踏まえ、次の①、②、③それぞれについてあなたの考えや思いを述べなさい。

①「これからの社会を生き抜くための資質・能力を育む子供」の育成を推進した先の成長した具体的な姿(大人として成長した姿)を、あなたはどのような姿であると考えますか。また、そのような姿の実現に向け「これからの社会を生き抜くための資質・能力を育む子供」を育成するために、大切にしたいことはどのようなことですか。

② 「これからの社会を生き抜くための資質・能力を育む子供」を育成するために、具体的にどのような取組をしますか。※学級担任になった場合を想定して答えなさい。

- 太文字は養護教諭以外。

③ 「これからの社会を生き抜くための資質・能力を育む子供」を育成できる教員(養護教諭)になるために、あなたはどのような努力をしますか。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

愛知県

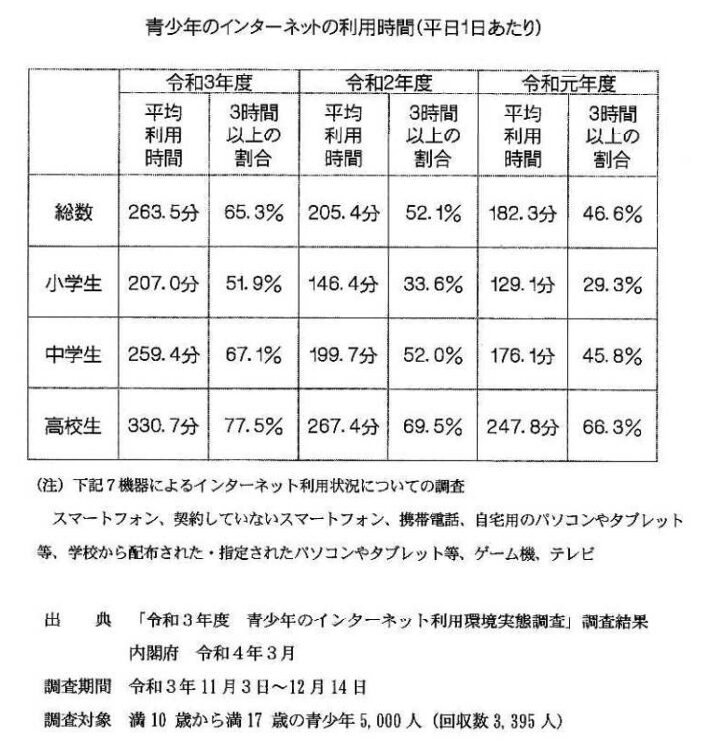

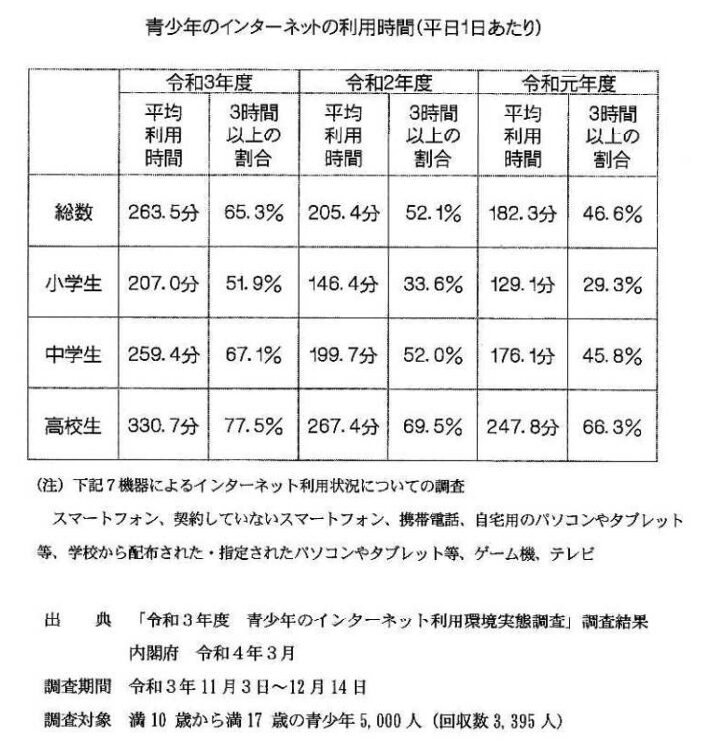

問題 次の表は、インターネットの利用状況についての全国調査(注)からの抜粋である。この表からあなたは何を読み取るか。また、それを踏まえて、あなたは教員としてどのような教育を心がけたいか。900字以内で述べよ。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

名古屋市

「バランス」という言葉から想定されるテーマを想定し、あなた自身の具体的な体験と教育観とを関わらせて論述しなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

三重県

三重県教育委員会では、「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」の改正(令和4年8月文部科学省告示)に伴い、「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」(以下、「指標」を令和5年3月に改定しました。これは、養成・採用・研修を通した一体的な教員育成を推進するため、教員等が経験や職種に応じて身につけるべき資質・能力を各ライフステージで求められる指標として示したものです。

「指標」に掲載されている「教育課題への対応力」における以下の4つの「資質・能力にかかる項目」について、あなたが特に大切だと考える項目を1つ選び、選んだ理由とその項目の教育活動について具体的に述べ、あわせて300字以内でまとめなさい。

<資質・能力にかかる項目>

①ICTや情報・教育データの利活用

②グローカル教育

③人権教育

④防災教育

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

近畿

滋賀県

中央教育審議会答申(令和5年3月8日)により示された次期教育振興基本計画における5つの基本方針の一つに、「グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」が定められています。このような人材育成に向けて、あなたは教員としてどのように取り組みますか。具体的に600字以内で述べなさい。

- 小学校、中学校、高校、特別支援学校の場合

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

京都府

京都府教育委員会では、「第2期 京都府教育振興プラン」において、「多様な他者と関わり対話を通じて学びあうという学校の営みを大切にしながら、これからの学びを支えるICTや先端技術を効果的に活用し、時代の変化に応じた教育を行わなければなりません」と示しています。この「多様な他者と関わり対話を通じて学びあうという学校の営み」を大切にするとした理由や背景について、あなたの考えを述べなさい。また、そうした理由や背景を踏まえて、「時代の変化に応じた教育」をあなたはどのように実践していきたいと考えますか。具体的に述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

京都市

課題Ⅰ

京都市では、令和5年度〈学校教育の重点〉で『第4章「生きる力」を育む15の取組』の「2.基礎的・基本的な知識・技能の習得と言語活動の充実」を掲げています。あなたなら、言語活動の充実のため、学校組織の一員である担任として、どのような実践をしていきますか。あなたの考えを具体的に論述しなさい。

課題Ⅱ

教師Aは、自宅のパソコンで編集作業を行うため児童の氏名・住所・成績が入力されたデータを自身のUSBメモリーに保存し、職員室から持ち出した。その後、教師Aは帰宅途中、スーパーマーケットの駐車場に車を停めて買い物をしていたところ、車上荒らしにあい、カバンから、USBメモリーを入れたケースが盗まれていた。教師Aの行為が不適切である理由を明確にした上で、この件が及ぼす影響と、この事案を防ぐためにはどうすれば良かったか、あなたの考えを具体的に述べなさい。

- 小学校のテーマ

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

大阪府

近年、大阪府の不登校児童生徒数は、全国と同様に増加傾向にあります。学校においては、一人ひとりの状況に応じた支援と未然防止の取組みが必要です。あなたが担任をしている学級に休みがちな児童がいた場合、あなたなら学級担任として、どのような対応をしますか。具体的な対応を2つ挙げ、それぞれの理由にも触れながら500字程度(450字以上550字以下)で具体的に述べなさい。(小学校)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

堺市

全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けて、教員にはICTを効果的に活用した授業づくりが求められている。上記視点をふまえ、あなたは、教員として、一人一台端末を効果的に活用した教科等の 授業をどのように行うか、具体的な学習場面を挙げながら、考えを500字程度で述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

和歌山県

次の資料1,2をもとに、「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒」への対応について現状と課題を簡潔にまとめ、そのような児童・生徒に対して、自分の希望する校種の教員としてどのように対応するか、800字程度で具体的に述べよ。なお、資料を用いる時は、「資料1表1より」等、どの資料を用いたかが分かるように書き、必ず資料に触れることとする。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

中国

島根県

教師として、あなたが特に大切にしたいことを3つあげ、それらについて350字以上400字以内で述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

山口県

今日、いじめをはじめとして生徒指導上の課題が複雑化する中、課題を抱えている特定の児童生徒への指導・援助だけでなく、全ての児童生徒の発達を支える生徒指導も重要とされています。あんたは、なえ、このような生徒指導が重要だと考えますか。また、あなたは教員として、日常的な教育活動の中で、どのようなことに気をつけながら生徒指導に取り組んでいきますか。具体的に書いてください。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

四国

徳島県

あなたは、児童生徒や保護者から「信頼される教師」とはどのような教師だと考えますか。また、そのような教師になるために自分の強みを生かして、どのような教育実践に取り組みますか。具体的に述べなさい。

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

愛媛県

令和4年12月に文部科学省から出された「生徒指導提要」には「学級経営・ホームルーム経営の焦点は、教職員と児童生徒、児童生徒同士の選択できない出会いから始まる生活集団を、どのようにして認め合い・励まし合い・支え合える学習集団に変えていくのかということに置かれます」と書かれています。あなたが、学級担任として描く理想とする学級像はどのようなものですか。また、その実現に向けて、どのように学級経営を行いますか。具体的に述べなさい。(小学校)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

九州・沖縄

佐賀県

佐賀県教育委員会では、「ほめよう、さがっ子。」を合言葉に、子どもたちの主体性を尊重する教育の推進を掲げています。あなたは、このことをどう受け止め、子どもたちの主体性をどのようにして伸ばしていこうと考えますか。学級経営や教科指導など、さまざまな場面を想定しながら、あなたの考えを具体的に800字以内で述べなさい。(小・中学校)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

熊本県

話の内容が明確になるように,事実と感想,意見とを区別するなど,話の構成を考える力を育てる指導をどのようにするか,指導計画の概要を示し,本時の展開が分かるように具体的に述べなさい。(小学校)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

熊本市

児童生徒一人一人がお互いの個性や多様性を認め合い、安心して学校生活を送るために、学級担任として具体的にどのように取り組みますか。あなたの考えを述べなさい。(小・中学校)

▼より詳しい傾向やテーマを以下の記事でまとめています。あわせて確認してみてください。

ご自身の受験する自治体だけでなく、近隣の自治体や、似たような教育課題を抱える自治体のテーマにも目を通しておくと、より多角的な視点が養えるのでおすすめですよ。

【テーマ別】教員採用試験 小論文の模範解答例と評価ポイント

書き方の理論を学んだら、次は「合格レベルの答案」がどのようなものか、実際の例を見ていきましょう。

ここでは、頻出テーマである「生徒指導」「教育時事」に関する過去問を取り上げ、模範解答例を紹介します。

ただ読むだけでなく、「これまでに学んだ書き方のステップが、どのように反映されているか」を意識しながら読み進めてください。さらに、各解答の後には「評価ポイント」の解説を加えています。良い答案の骨格を学び、自分のものにしていきましょう。

テーマ1:いじめが生まれない学級づくり(2024年度横浜市)

問題

「いじめのメカニズム」を踏まえたうえで、いじめが生まれない学級づくりの方法を、学年の発達段階を考慮して論じなさい。(800字以内)

模範解答例

いじめが生まれない学級づくりを考える際、まず「いじめのメカニズム」を理解することが重要です。いじめは、集団内での権力の不均衡や排他的な関係が生み出す現象であり、特定の個人が繰り返し否定的な扱いを受けることで発生します。このメカニズムを踏まえ、学年の発達段階に応じた対策を立てる必要があります。

小学校低学年では、子どもたちは自己主張が強くなりつつある一方で、共感の能力が十分に育っていないことが多いです。この時期には、クラス全体での協力ゲームやグループ活動を通じて、互いの違いを認識し、尊重する文化を育てることが効果的です。また、教師が積極的にクラスの中でコミュニケーションを取り、孤立しがちな子どもがいないか常にチェックすることも重要です。

中学年になると、子どもたちの社会性が高まり、友達関係が複雑になってきます。ここで大切なのは、クラスでのルールや約束を子どもたち自身で決めさせることです。自分たちの意見が尊重され、実際に反映される体験を通じて、責任感や公正な態度を育むことができます。また、教師は対立やトラブルが生じた際に公平な立場で介入し、解決へ導く役割を担うべきです。

高学年や中学生になると、さらに内面の複雑さが増し、繊細な対応が求められます。この段階でのアプローチとしては、生徒たちの自己表現の場を増やし、個々の才能や個性が認められる機会を設けることが大切です。たとえば、プレゼンテーションやディベート、アートプロジェクトなど、多様な活動を通じて、生徒たちが互いを尊重し合う文化を築き上げることが可能です。

結論として、いじめが生まれない学級づくりは、学年ごとの発達段階を踏まえた教育活動を通じて、共感力や社会性、公正感を育てることが鍵です。教師の積極的な関与と、生徒たちの自主性を尊重する環境の提供が、いじめ防止に効果的な対策となります。(784文字)

- ■ 課題分析の的確さ:冒頭で「いじめのメカニズム」を権力の不均衡と的確に分析し、問いに正面から答える姿勢を示せています。

- ■ 発達段階への配慮:問いの条件である「学年の発達段階を考慮」という点に対し、「低学年」「中学年」「高学年」と具体的に分けて論じることで、現場理解度の高さをアピールできています。

- ■ 論理的な構成:「メカニズムの理解 → 発達段階別の対策 → 結論」という三段構成が明確で、非常に説得力があります。

- ■ 教員としての視点:終始一貫して「教師としてどう働きかけるか」という視点で書かれており、当事者意識の高さが伝わります。

テーマ2:インターネットの利用状況(2024年度愛知県)

問題

次の表は、インターネットの利用状況についての全国調査からの抜粋である。この表からあなたは何を読み取るか。また、それを踏まえて、あなたは教員としてどのような教育を心がけたいか。900字以内で述べよ。

模範解答例

調査結果から、インターネットの利用時間が近年増加傾向にあると読みとれる。コロナ過が続いた令和3年度には、小中高生の半数以上が1日3時間以上利用している。これは、スマートフォン等の情報機器が普及し、インターネットの利用が日常的になっていることが原因と考えられる。そのため、学校においては、子どもたちを取り巻く環境を踏まえたメディアリテラシー教育の充実が一層求められる。私は教員として、以下の二点に重点をおいて教育活動に取り組んでいきたい。

まず、情報モラルの育成に取り組む。道徳の授業や学級活動を通して、情報をインターネット上で正しく安全に利用することの意義を考えさせる学習を行う。具体的には、情報モラルに関する動画教材を用いて、個人情報の扱いについて考えさせたり、SNS上のトラブルの事例を取り上げて問題点について話し合わせたりする。その中で、知らないうちにトラブルに巻き込まれてしまうことや、何気ない発信が人を傷つけることもあるのだと子供たち自身に気づかせる。また、学級通信などを通して、ルールや正しい利用の仕方を家庭と共有していく。

次に、ICTを活用した学級活動の充実に取り組む。1人1台端末等を用いて学習への関心・意欲を高めるとともに、子どもの特性や個性に沿った教育活動を積極的に進めていく。新聞やリーフレットなどのデジタル作品をグループで分担して製作するような共同学習も行っていきたい。子供同士が意見を共有したり議論したりするときにICTを効果的に活用すれば、より多くの仲間の意見に触れて、考えを深めることができるだろう。さらに、遠隔地や海外の人々とオンライン上で交流し、異なる考えや文化に触れることで、学校や地域を超えた広い学びにつなげていきたい。

今後、ますます変化の激しくなる情報社会を生き抜くためには、正しい判断力や創造力、人と豊かに関わり合う共生力が求められる。私は、子どもたちが個性を発揮しながら、仲間とともに主体的に生きる力を育む教育を心がけ、子どもたちと一緒に成長し続ける教師でありたい。

- ■ 資料読解力:提示された表から「利用時間の増加」という中心的な課題を的確に読み取り、論の出発点に据えられています。

- ■ 多角的な視点:インターネットの問題に対し、「情報モラル(守りの教育)」と「ICT活用(攻めの教育)」という2つの側面から具体策を提示しており、バランスの取れた思考力が示されています。

- ■ 具体性:「動画教材の活用」「家庭との連携」「共同学習」など、教育現場がイメージできる具体的な実践方法が述べられており、説得力があります。

- ■ 締めくくりの抱負:最後の段落で、自身の目指す教師像と教育への情熱を力強く述べることで、ポジティブな印象で締めくくれています。

教員採用試験の小論文対策に関するFAQ

ここでは、多くの受験生が抱きがちな小論文に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。

最後の不安をここで解消し、自信を持って対策を進めましょう。

Q1. 試験本番の時間配分は、どうすればよいですか?

■ 構成を考える(~10分)

- テーマの趣旨を正確に把握し、序論・本論・結論の骨子をメモに書き出します。ここで論理的な流れを固めることが、質の高い論文への近道です。

■ 執筆する(~40分)

- 作成した構成メモに従って、一気に書き進めます。途中で細かい表現に悩みすぎず、まずは最後まで書き上げることを優先しましょう。

■ 見直し・推敲する(~10分)

- 誤字・脱字、原稿用紙の使い方の間違いなど、ケアレスミスがないか最終チェックします。この最後の10分が見た目の丁寧さを大きく左右します。

練習の段階から、必ずストップウォッチで時間を計り、この時間配分を体に染み込ませておくことが大切ですね。

Q2. 字数制限は、どのくらい守ればよいですか?8割未満だと不合格になりますか?

例えば「800字以内」という指定であれば、最低でも640字以上は書くべきです。

字数が8割に満たない場合、「テーマに対する考察が浅い」「教員になりたいという意欲が低い」と判断され、評価が著しく低くなる可能性があります。

指定された字数の中で、自分の考えを最大限に伝えることが求められています。

Q3. 字が汚いのですが、減点の対象になりますか?

採点者は、一日に何十枚、何百枚もの答案を読みます。その中で、丁寧に書かれた文章はそれだけで「誠実さ」や「読み手への配慮」が伝わります。

字の上手い・下手を気にする必要はありません。一文字一文字、心を込めて丁寧に書く意識を持ちましょう。

Q4. 与えられたテーマについて全く知識がない場合、どう書けばよいですか?

テーマのキーワードを分解・連想する

(例:「インクルーシブ教育」→「誰一人取り残さない」「多様性」「個性の尊重」)

一般的な教育理念に結びつける

(例:「子どもの主体性を育む」「自己肯定感を高める」)

自分の経験に引きつけて論じる

(例:部活動やボランティアの経験から学んだことを、教員としてどう活かすか)

知ったかぶりをして不正確な知識を書くことだけは絶対に避け、自分なりの考えを誠実に述べることが重要です。

まとめ|小論文でライバルと差をつけるために

今回は、教員採用試験の小論文対策について、書き方の基本から自治体別の過去問、そして合格レベルの模範解答までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の最重要ポイントを振り返ります。

- ■ 小論文の目的は「説得」

- 感想文ではなく、客観的な根拠に基づき、採点者を納得させる文章を書くことがゴールです。

- ■ 準備が9割

- いきなり書き始めず、「テーマ把握 → 論点設定 → 構成作成」という準備段階を丁寧に行うことが、質の高い論文につながります。

- ■ 教師としての視点を貫く

- 常に「自分なら教員としてどう考え、どう行動するか」という当事者意識を持ち、自信のある断定表現で熱意を伝えましょう。

- ■ 書いたら必ず添削を受ける

- 独りよがりな文章になっていないか、必ず第三者の客観的な視点でチェックしてもらうことが、合格への最短ルートです。

小論文は、一朝一夕に上達するものではありません。しかし、この記事で紹介した正しい方法で練習を積み重ねれば、あなたの文章は必ず合格レベルに到達します。

さあ、次はいよいよあなたの番です。まずはご自身の受験する自治体の過去問を3年分確認し、時間を計って実際に一本、論文を書き上げてみましょう。

この記事が、あなたの夢を掴むための一助となれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!