愛知県教員採用試験の小論文対策を始めるうえで、まず気になるのは「どのくらいの文字数を書けばいいのか」ですよね。

結論から言うと、愛知県教員採用試験の小論文は、指定字数に対して9割以上(目安:800字程度)を書けることが目標です。

とはいえ、「何を、どう書けばいいのか」「そもそもどんなテーマがでるのか」を知らないままでは、効果的な対策はできません。

そこで本記事では、次の内容を一挙に解説します。

- 絶対に守るべき文字数の鉄則

- 過去の出題傾向から導いた合格テンプレート

- 実際の過去問と模範解答

この記事を読めば、合格点に必要な「文字数」と「内容」の両方を意識した小論文対策の全体像がつかめます。

【愛知県教採】小論文の文字数は9割(800字)以上が目安

結論から言うと、愛知県教員採用試験の小論文は9割(800字)以上書きましょう。

上限は900字ですが、愛知県はA〜Eの5段階評価。たとえ内容が良くても、文字数が少なすぎると「E評価」になりやすく、それだけで不合格になってしまう危険があるんです。

とくに700字を下回ると、きちんと評価してもらえないことが多いので気をつけてくださいね。

もちろん、900字を超えてしまうのも減点対象なので注意が必要です。

目標は「800字(全体の9割)前後」。

時間内にこの文量を書き切れるよう、少しずつ慣れていきましょう。

合格者の時間配分(60分の使い道)

800字を安定して書くための目安です。

- 構想・メモ:約 8分

- 執筆(序論〜結論):約 45分

- 推敲・見直し:約 7分

最初の8分で構成メモを作ると、迷わず進められます。最後の7分で誤字や字数オーバーをチェックできると安心ですね。

この配分を意識するだけで、仕上がりが安定しやすくなります。

800字以上を書き切るための「合格テンプレート」

どんなテーマでも、目標の800字前後を狙いやすい型です。

この流れに沿えば、論理も整えやすいでしょう。

【合格の4段落構成】

- 序論(約100〜150字): 現状分析と課題の提示

- 本論①(約300字): 学校・組織としての具体策

- 本論②(約300字): 教師個人としての具体策

- 結論(約100〜150字): まとめと教師としての決意

ポイントは、本論を「学校」と「個人」の2軸に分けること。

文字数を確保しやすくなり、「組織人としての視野」と「現場での実践力」の両方をアピールできます。

▼基礎的な書き方や原稿用紙の使い方(ルール)などはこちらの記事で解説しています。

【愛知県教採】小論文の傾向を解説

対策を始める前に、まずは試験の傾向をサクッと把握しておきましょう。

小論文の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験日 | 第一次試験 |

| 対象 | 全校種・教科共通 |

| 試験時間 | 60分 |

| 文字数 | 900字以内 |

| 評価方法 | A~Eの5段階評価 |

| 評価基準 | ア 教育に対する見識をもち、現実に対する認識は適切であるか。 イ 教育に対する意欲は十分であるか。 ウ 教師として現実に立脚した展望をもっているか。 エ 出題の意図を的確にとらえ、論旨が一貫しているか。 オ 文章表記は適切であるか。 |

隔年法則:文章題と図表題が交互に出題

愛知県教員採用試験の小論文では、「文章題」と「図表題」が1年おきに出題される法則(隔年傾向)があります。

▼過去のテーマ一覧

- 令和8年度(2025年): 図表(自律性と疲労感)

- 令和7年度(2024年): 文章(子どもの声を聴く)

- 令和6年度(2023年): 図表(ネット利用状況)

- 令和5年度(2021年): 文章(正解のない問題)

- 令和4年度(2020年): 図表(外国籍児童生徒)

令和9年度(2026年実施)は文章題の出題を予測

令和8年度が「図表」だったので、この法則通りなら、次回(令和9年度)は「文章題」の可能性が高いでしょう。

もちろん、傾向が変わることもあります。

「次は文章題だ」と決めつけず、念のため図表題もチェックしておくと安心です

【愛知県教採】小論文の過去問(直近5年分のテーマ一覧)

愛知県教員採用試験における小論文の過去問テーマを紹介します。

令和8年度(2025年実施)

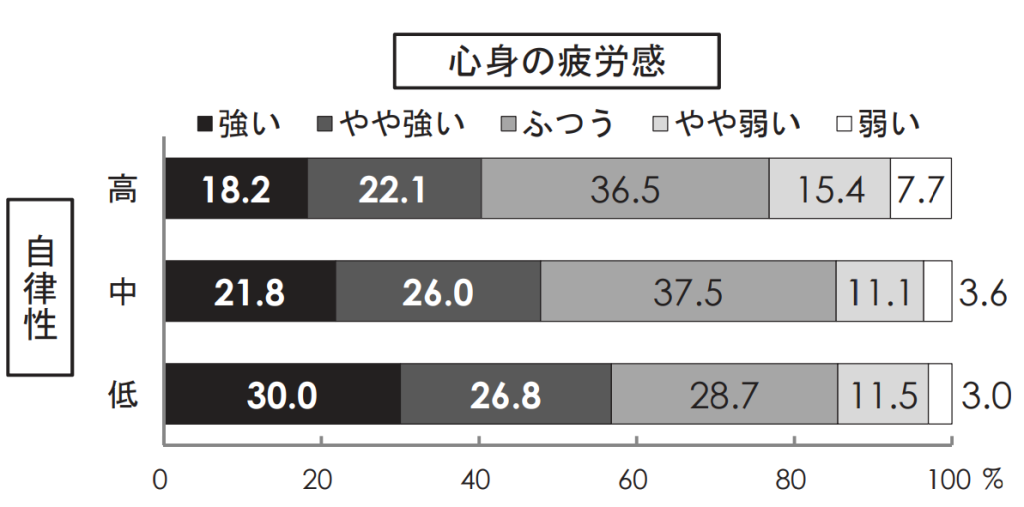

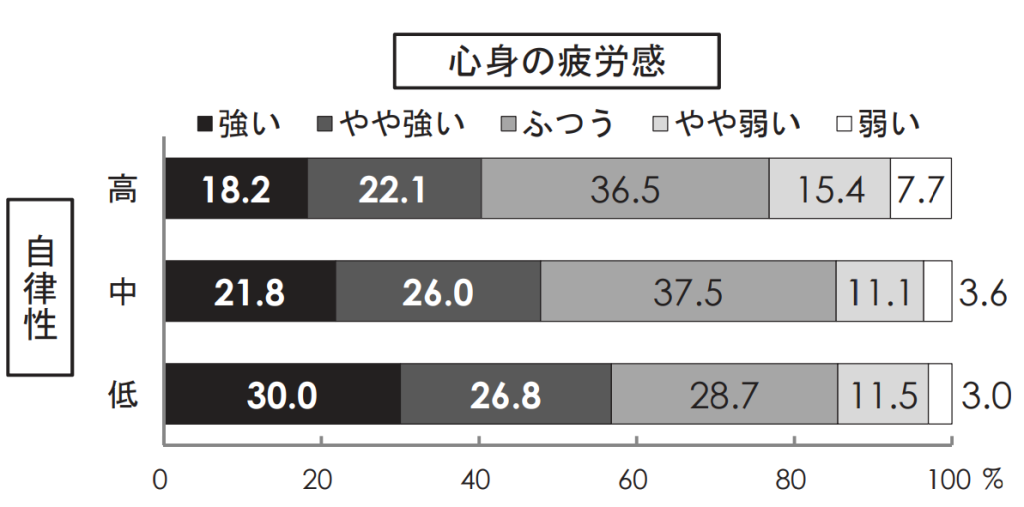

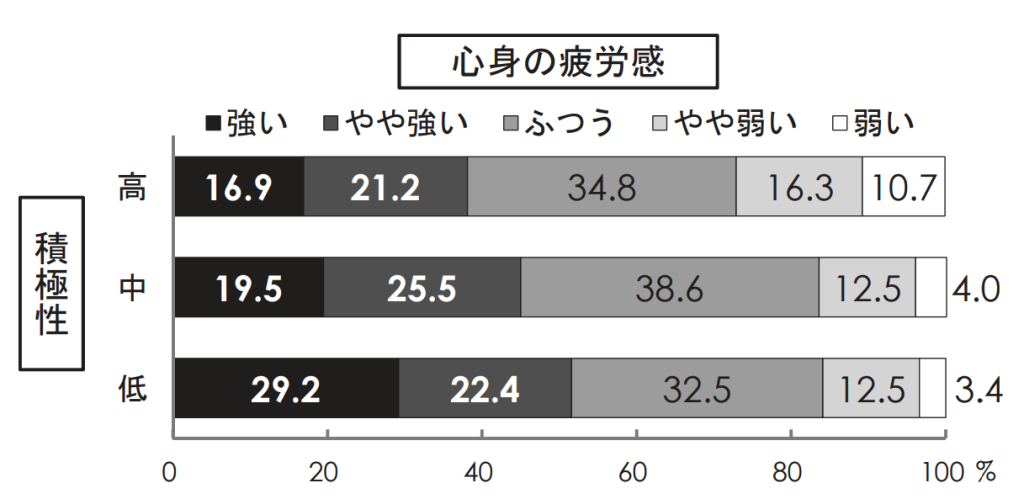

問題 次の表は、自律性・積極性と心身の疲労感の関係についての全国調査からの抜粋である。この表からあなたは何を読み取るか。また、それを踏まえて、あなたは教員としてどのような教育を心がけたいか。900字以内で述べよ。

出典 「青少年の体験活動等に関する意識調査(令和元年度調査)」報告書 国立青少年教育振興機構 令和3年3月

調査期間 令和2年1月14日〜4月16日

調査対象 全国の公立小学校4〜6年生、公立中学校2年生、公立全日制高等学校2年生(回収数 14,477回答)

令和7年度(2024年実施)

問題 次の文章を読んで、この筆者の考えをあなたはどうとらえるか。また、それを踏まえて、あなたはどのような教員になりたいと考えるか。900字以内で述べよ。

長い間、小学校の教師をしていた私は、子どもたちや親、さらに同僚から、何度も「先生」と呼ばれてきました。大人たちは、はっきり伝えたいことがあって呼びかけてきますが、子どもたちは忙しく走り回る先生に気を遣いながら、何かを尋ねたり、許可を得たりする時に「先生」と呼びかけてきます。大人のように話したいことを、そう簡単に表現しているとは限らないのが子どもです。乱暴なことばや裏返しのことば、言葉にはならないことばで思いを伝えようとしていることがたびたびでした。

一人ひとりの言動の裏にある心の声は、聴こうとしないと聴くことはできず、見ようとしないと見ることはできません。 教育の仕事は、子どもたちの言動の裏に隠された一人ひとりの思いや願いを、その社会的な背景や生活も含めて深く理解することなしには成り立たないと思っています。そして、子どもたちの柔らかい胸の内を丁寧に感じとろうとする教師のアンテナは、「先生」と呼ばれ続けるなかで磨かれていくのではないでしょうかと思っています。

(池上彰編『先生!』より 渡辺淳子著『ことばの裏にある子どもの声を聴く』を抜粋)

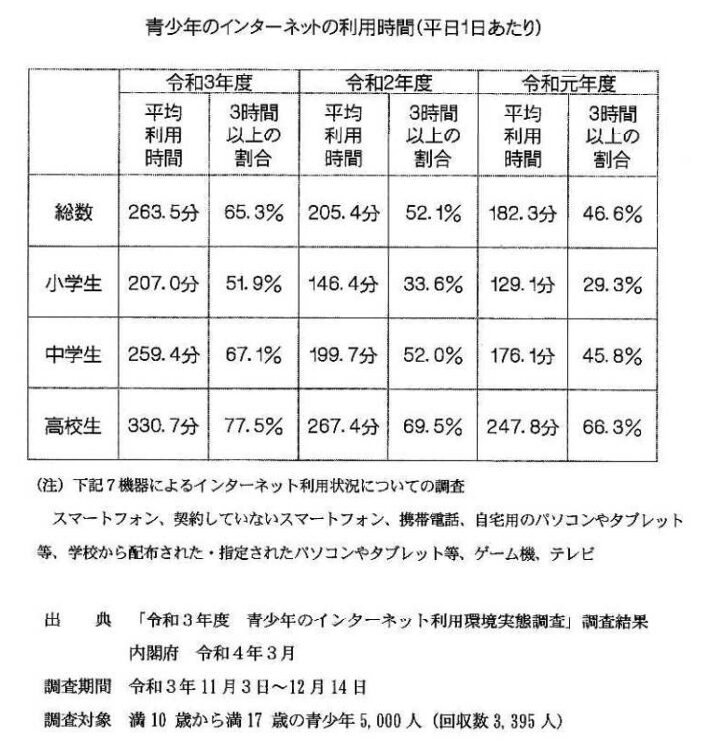

令和6年度(2023年実施)

問題 次の表は、インターネットの利用状況についての全国調査(注)からの抜粋である。この表からあなたは何を読み取るか。また、それを踏まえて、あなたは教員としてどのような教育を心がけたいか。900字以内で述べよ。

令和5年度(2021年実施)

問題 次の文章を読んで、 この筆者の考えをあなたはどうとらえるか。 また、 それを踏まえて、あなたはどのような教員を目指したいと考えるか。 900字以内で述べよ。

答えは確かに〈ある〉。それが初等中等教育における「問題」の大前提である。そして先生はその答えを知っている。その正しい答えに、どうしたら自分たちも到達できるだろうか。先生が知っているはずの答えと自分のが一致すれば正解で、違っていればバツ。それが入学試験も含めて、高校までの試験の問題であった。 考えてみると、これは怖(こわ)いことではないか。なぜなら、小学校から高校まで、誰もが一貫して、問題には必ず答えがあるということを前提とし、正解は必ず一つであると思い込んできたのだから。教師の側も、答えが二つも三つもある問題は避けてきただろうし、答えのない問題は出しようがなかった。 どこかに正解があって、その正解は自分が知らないだけであって、誰かが(たぶん誰か偉い人が)知っていると、頭から思い込んでいること、その呪縛のまま、大学においても同じスタンスで教育を受けて、そして社会に出ていく。そんな社会人ばかりが増えていくと考えることは怖(おそ)ろしいことではないか。

(永田和宏著『知の体力』より)

令和4年度(2020年実施)

次の図表は、外国籍の児童生徒数についての全国調査からの抜粋である。この図表からあなたは何を読み取るか。また、それを踏まえて、あなたは教員としてどのような教育を心がけたいか。900字以内で述べよ。

▼より古いテーマを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

【愛知県教採】小論文の模範解答例と評価ポイント

冒頭の「合格テンプレート」を使うと、実際にどんな文章になるのか気になりますよね。

令和8年度のテーマをもとに、模範解答例を用意しました。

合格レベルの答案がどのようなものか、具体的なイメージを一緒に掴んでいきましょう。

模範解答例

▼模範解答

この表から、自律性や積極性が高いほど、心身の疲労感が低くなることが読み取れる。つまり、自律性や積極性を身に付けることが、誰もが抱える疲労感とうまく付き合っていくことになる。加えて、児童生徒が抱える強い疲労感は不登校の原因の一つになり得る。それを防ぐためにも、主体的に物事に取り組む姿勢を重視した教育活動を行うことで、児童生徒に自律性や積極性を身に付けさせたい。

有効な教育活動として、まず、個別最適な学習が挙げられる。例えば、単元の目標を達成するために、自分の力量にあった課題を選び、自ら解かせる。目標に向かって自分で解決方法を工夫しながら考えることで、理解が深まり次の問題を解こうという積極性も育まれる。自分で考えた後、同じ難易度の課題に取り組んだ者同士で話し合い、自分の考えを検証させる。分からないことに粘り強く取り組み、自分の考えを修正していくことは、自らの考えを深め、自律性を育むことにもなる。

次に、校外学習や係活動などの協働活動が挙げられる。自分たちで意見を出し合ってまとめたり、振り返ったりする中で、受け身や自己中心的な態度では目標を達成できないと分かるだろう。また、仲間と協働して目標を達成する中で、一人一人の積極性や自律性の大切さを実感できるはずである。協働活動だからこそ、個人だけでは得られない学びや達成感、さらに、つながり合う喜びを感じられると考える。

同時に、主体的に関わることができない児童生徒へ継続的な声かけを通した支援も行い。さらに、児童生徒が安心して参加するためには、児童生徒同士が互いに尊重し合い、失敗しても大丈夫と思える雰囲気を普段からつくることが必要だろう。

心身の疲労は誰もが感じるものである。しかし、それと向き合っていく力が現代社会では求められる。児童生徒がさまざまな体験を通して、自律性や積極性を身に付け、心身の疲労感をうまくコントロールし、さらには、それを越えた充実感を味わえるよう、成長の手助けをしていく所存である。

採点官に評価されるポイント

この答案が高評価な理由は、以下のテクニックを使っているからです。

- ①相関関係を見抜く

-

表の数値をただ追うだけでなく、「Aが高いとBが低い」という関係(反比例など)に着目しています。

- ②教育課題へつなげる

-

データを単なる数字として扱わず、「だから不登校予防になる」と教育的な意味を持たせています。

- ③具体策を「2つの軸」で書く

-

「学習(授業)」と「特別活動(行事)」の両方を書くことで、内容に厚みが出て、文字数もしっかり確保できます。

このポイントを押さえるだけで、評価はグッと上がりますよ。

次回(令和9年度)は「文章題」が出る可能性が高いですが、安心してください。今使っているテンプレートは、そのまま使えます。変えるのは序論だけです。

例えば、「図表の分析」部分を「課題文の要約」に切り替えればOK。

それでも、

- 「文章題の模範解答も読んでみたい」

- 「自分の文章が800字以上で論理的になっているか不安」

という方もいるかもしれません。

そんな時は、過去10年分の全模範解答(文章題も含む)と、無制限で添削指導が受けられる以下のnoteをぜひ活用してみてください。

予想される試験形式へしっかり備えて、確実に合格をつかみ取りましょう!

【愛知県教採】小論文で合格点を取るためのポイント

最後に、愛知県教員採用試験の小論文対策についてまとめておきます。

合格をぐっと近づけるポイントは、次の3つです。

- 文字数は「9割」を目指す

-

上限は900字ですが、目標はその9割、800字あたり。評価の土俵に乗るためにも、最低700字以上は書き切ることが大切ですよ。

- 「文章題」への備えも忘れずに

-

次回は「文章題」が出る可能性が高いです。自分の意見を書く前に、課題文をしっかり「要約」する練習をしておくと安心でしょう。

- 「2軸」テンプレートを活用する

-

「学校全体」と「教師個人」という2つの視点で書くテンプレートなら、迷わずスムーズに800字以上書けますよ。

まずは、本記事で解説した模範解答を一度「手書き」で写してみてください。

合格者がどんなリズムや言葉選びで書いているのか、肌で感じ取りながら練習すると効果的ですよ!

もし一人での対策に困ったり、不安を感じたりしたときは、遠慮なく僕を頼ってほしいです。あなたが合格できるよう、全力でサポートします!

▼小論文の個別コーチングは以下の記事をご覧ください。

▼愛知県教員採用試験の内容はこちら!