- 「今年(2025年実施)の教員採用試験はどれくらい難しかったのか?」

- 「倍率が低くて合格しやすい自治体はどこなのか?」

教員を目指す方にとって、教員採用試験の倍率は合否を左右する重要なデータですよね。

結論から言うと、令和8年度(2025年実施)教員採用試験は全体的に倍率が下がっています。しかし、一部の都市部や人気地域では依然として倍率4.0倍を超える難易度となっており、二極化が進んでいます。

そこでこの記事では、最新の実施結果をもとに全自治体の倍率をランキング形式でまとめました。

一般的なサイトで見かける志願倍率や採用倍率ではなく、実際の受験状況に近い実質倍率(受験者数÷合格者数)で算出しているため、より正確な難易度が分かります。

校種・教科別の倍率や、倍率が低い自治体を受けるメリット・デメリットも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【令和8年度】教員採用試験の倍率ランキング

令和8年度(2025年実施)教員採用試験の結果を分析し、全自治体の倍率を難易度別に4つのランクに分類しました。

| ランク | 倍率目安 | 難易度の定義 |

|---|---|---|

| S | 4.0倍以上 | 超難関:筆記・面接ともに高得点が必須 |

| A | 3.0〜3.9倍 | 難関:ミスが許されない激戦区 |

| B | 2.0〜2.9倍 | 標準:最も多いボリュームゾーン |

| C | 1.9倍以下 | 狙い目:倍率は低いが人物評価重視の傾向 |

💡 倍率の見方:倍率が高い=難易度が高いとは限りません。自治体によって選考方法や求める人物像が異なるため、志望先の試験内容も併せて確認しましょう。

👑 Sランク(倍率4.0倍以上)

超難関エリア。筆記・面接ともに高得点が必須。

🛡️ Aランク(3.0〜3.9倍)

採用数が絞られている、または人気が集中しているエリアです。

⚔️ Bランク(2.0〜2.9倍)標準

最も多くの自治体が当てはまるボリュームゾーンです。基本的な学力と人物評価のバランスが重要。

🎯 Cランク(1.9倍以下)

狙い目の低倍率エリア。ただし人物評価重視の傾向あり。

教員採用試験の倍率推移

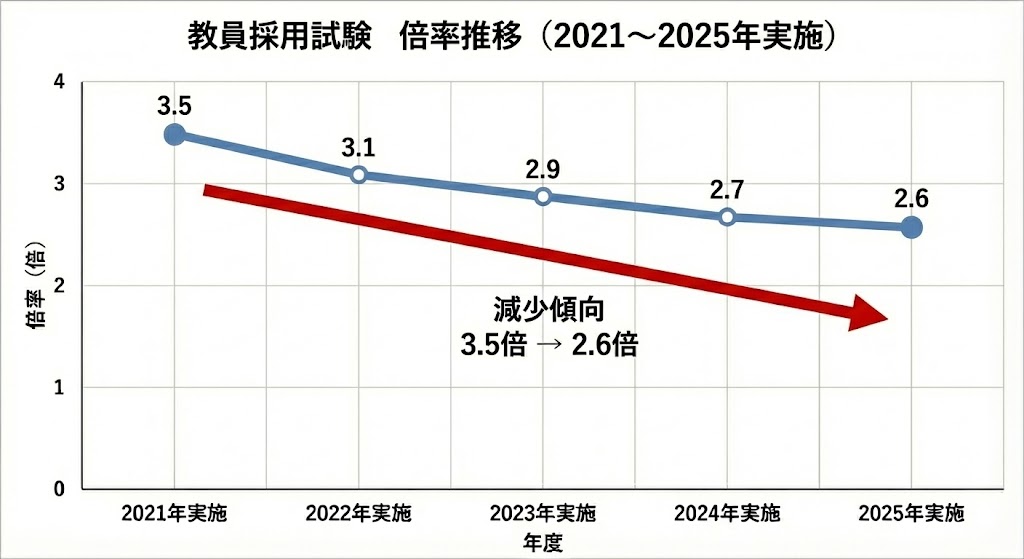

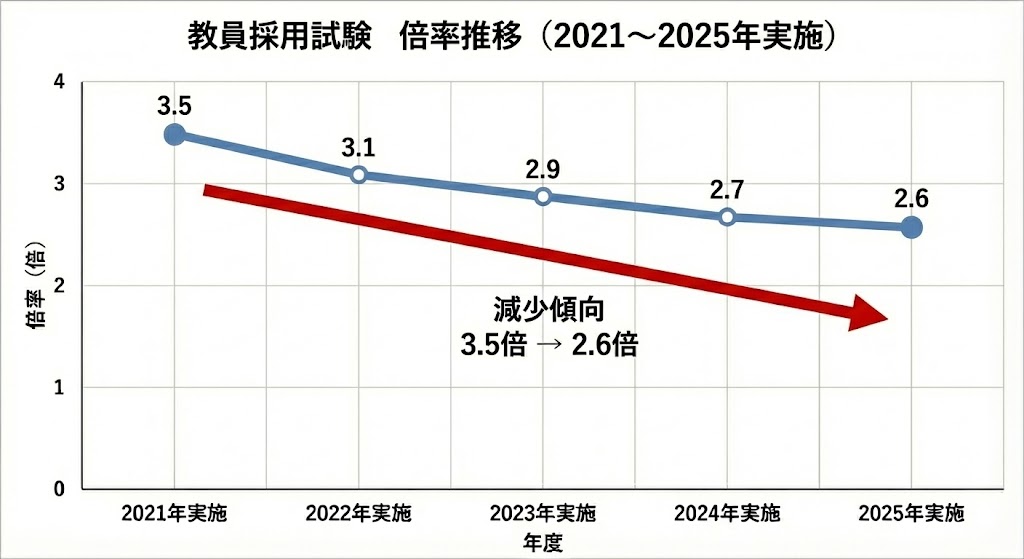

過去5年間の教員採用試験(全校種合計)の倍率推移を見ると、一貫して低下傾向が続いています。

令和4年度の3.5倍から令和8年度は2.6倍まで下がり、5年間で約0.9倍減少しました。

| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |

|---|---|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 105,368 | 40,380 | 2.6 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 107,794 | 40,095 | 2.7 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 115,760 | 39,487 | 2.9 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 120,356 | 38,746 | 3.1 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 125,715 | 36,334 | 3.5 |

- 受験者数の減少:5年間で約2万人減(125,715人 → 105,368人)

- 合格者数の増加:教員不足を背景に、採用枠を拡大する自治体が増加

ただし、この全体傾向とは逆に倍率が上昇している自治体も存在します。詳しくは「難易度別ランキング」や「都道府県別の倍率一覧」をご確認ください。

【都道府県別】教員採用試験の倍率一覧

教員採用試験の倍率推移を都道府県別にまとめました。

- ↑ = 上昇傾向(競争激化)

- ↓ = 下降傾向(倍率緩和)

- → = 横ばい(ほぼ変動なし)

北海道・東北エリア

| 自治体 | 2025実施 (R8年度) | 2024実施 (R7年度) | 2023実施 (R6年度) | 傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | ↓ |

| 札幌市 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | ↑ |

| 青森県 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | ↓ |

| 岩手県 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ↓ |

| 宮城県 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | ↑ |

| 仙台市 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | ↓ |

| 秋田県 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | ↓ |

| 山形県 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | → |

| 福島県 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ↓ |

関東エリア

| 自治体 | 2025実施 (R8年度) | 2024実施 (R7年度) | 2023実施 (R6年度) | 傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 茨城県 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | ↓ |

| 栃木県 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | ↓ |

| 群馬県 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | ↓ |

| 埼玉県 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ↓ |

| さいたま市 | 4.4 | 5.0 | 3.0 | ↑ |

| 千葉県 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | ↑ |

| 東京都 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ↑ |

| 神奈川県 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | ↑ |

| 横浜市 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | ↓ |

| 川崎市 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | ↓ |

| 相模原市 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | → |

甲信越・北陸エリア

| 自治体 | 2025実施 (R8年度) | 2024実施 (R7年度) | 2023実施 (R6年度) | 傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 新潟県 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | ↓ |

| 新潟市 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | ↓ |

| 富山県 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | ↓ |

| 石川県 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | ↓ |

| 福井県 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ↓ |

| 山梨県 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | ↓ |

| 長野県 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | ↓ |

東海エリア

| 自治体 | 2025実施 (R8年度) | 2024実施 (R7年度) | 2023実施 (R6年度) | 傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 岐阜県 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | ↓ |

| 静岡県 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | → |

| 静岡市 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | → |

| 浜松市 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | → |

| 愛知県 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | ↓ |

| 名古屋市 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | → |

| 三重県 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | ↓ |

近畿エリア

| 自治体 | 2025実施 (R8年度) | 2024実施 (R7年度) | 2023実施 (R6年度) | 傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 滋賀県 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | → |

| 京都府 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | ↓ |

| 京都市 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | ↓ |

| 大阪府 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | ↓ |

| 大阪市 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | ↓ |

| 堺市 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | ↑ |

| 豊能地区 | 5.1 | 4.0 | 3.4 | ↑ |

| 兵庫県 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | ↓ |

| 神戸市 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | → |

| 奈良県 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | ↓ |

| 和歌山県 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | → |

中国・四国エリア

| 自治体 | 2025実施 (R8年度) | 2024実施 (R7年度) | 2023実施 (R6年度) | 傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 鳥取県 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | ↓ |

| 島根県 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | ↓ |

| 岡山県 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | → |

| 岡山市 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | ↑ |

| 広島県 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | ↓ |

| 山口県 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | → |

| 徳島県 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | ↓ |

| 香川県 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | ↓ |

| 愛媛県 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | ↓ |

| 高知県 | 3.0 | 3.4 | 5.5 | ↓ |

九州・沖縄エリア

| 自治体 | 2025実施 (R8年度) | 2024実施 (R7年度) | 2023実施 (R6年度) | 傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 福岡県 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | → |

| 福岡市 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | ↑ |

| 北九州市 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | → |

| 佐賀県 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | → |

| 長崎県 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | → |

| 熊本県 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | → |

| 熊本市 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | ↑ |

| 大分県 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | ↓ |

| 宮崎県 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ↓ |

| 鹿児島県 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | → |

| 沖縄県 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | ↓ |

全体的に倍率は緩和傾向にあり、特に地方部では教員確保が課題となっています。一方で、都市部の一部自治体では依然として高倍率が続いています。

【校種・教科別】教員採用試験の倍率一覧

校種・教科ごとの全国平均倍率を掲載しています。

都道府県別の詳細データや受験者数・合格者数は、各校種・教科のリンク先からご確認ください。

小学校

令和8年度(2025年実施)の小学校教員採用試験の全国平均倍率は1.8倍でした。

過去5年間で最も低い水準となっています。

| 実施年度 (採用年度) | 実質倍率 (倍) |

|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 1.8 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 1.8 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 2.0 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 2.1 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 2.4 |

💡 自治体別の倍率も知りたい方はこちら

中学校

令和8年度(2025年実施)の中学校教員採用試験の全国平均倍率は2.9倍でした。

教科による倍率差が大きく、保健体育は5.8倍、技術は1.5倍となっています。

| 実施年度 (採用年度) | 実質倍率 (倍) |

|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 2.9 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 3.0 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 3.3 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 3.6 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 4.0 |

教科別倍率

| 教科 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国語 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |

| 社会 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |

| 数学 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |

| 理科 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |

| 音楽 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.4 |

| 美術 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |

| 保体 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.9 | 8.8 |

| 技術 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |

| 家庭 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.3 |

| 英語 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |

- 自治体別の倍率も知りたい方は教科名をタップ(クリック)してください。

高等学校

令和8年度(2025年実施)の高校教員採用試験の全国平均倍率は4.2倍でした。

保健体育は10.4倍と依然として高倍率が続いています。

| 実施年度 (採用年度) | 実質倍率 (倍) |

|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 4.2 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 4.4 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 5.1 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 5.6 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 5.9 |

教科別倍率

| 教科 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国語 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |

| 地歴 | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 6.9 |

| 公民 | 6.4 | 6.6 | 8.4 | 7.8 | 8.5 |

| 数学 | 4.7 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 6.8 |

| 理科 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 6.5 | 6.7 |

| 音楽 | 5.0 | 5.1 | 7.6 | 6.7 | 6.5 |

| 美術 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 6.1 | 6.6 |

| 書道 | 8.3 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 6.7 |

| 保体 | 10.4 | 10.2 | 11.9 | 12.3 | 12.4 |

| 家庭 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |

| 英語 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 3.9 |

| 農業 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 |

| 工業 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |

| 商業 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 6.2 |

| 水産 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 |

| 情報 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |

| 福祉 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 3.5 |

| 看護 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |

- 自治体別の倍率も知りたい方は教科名をタップ(クリック)してください。

特別支援学校

令和8年度(2025年実施)の特別支援学校教員採用試験の全国平均倍率は1.9倍でした。

小学校と並んで低倍率が続いています。

| 実施年度 (採用年度) | 実質倍率 (倍) |

|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 1.9 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 1.9 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 2.2 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 2.4 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 2.8 |

💡 自治体別の倍率も知りたい方はこちら

養護教諭

令和8年度(2025年実施)の養護教諭採用試験の全国平均倍率は8.8倍でした。

採用枠が少ないため、他の校種と比べて高倍率が続いています。

| 実施年度 (採用年度) | 実質倍率 (倍) |

|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 8.8 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 7.7 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 7.7 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 6.7 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 6.8 |

💡 自治体別の倍率も知りたい方はこちら

栄養教諭

令和8年度(2025年実施)の栄養教諭採用試験の全国平均倍率は10.7倍でした。

全校種の中で最も高い倍率となっています。

| 実施年度 (採用年度) | 実質倍率 (倍) |

|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 10.7 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 9.5 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 9.1 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 8.0 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 9.0 |

💡 自治体別の倍率も知りたい方はこちら

幼稚園教諭

令和8年度(2025年実施)の幼稚園教諭採用試験の全国平均倍率は3.6倍でした。

| 実施年度 (採用年度) | 実質倍率 (倍) |

|---|---|

| 2025年実施 (令和8年度) | 3.6 |

| 2024年実施 (令和7年度) | 4.7 |

| 2023年実施 (令和6年度) | 4.5 |

| 2022年実施 (令和5年度) | 7.6 |

| 2021年実施 (令和4年度) | 25.0 |

💡 自治体別の倍率も知りたい方はこちら

【補足】教員採用試験の倍率(種類)

教員採用試験の倍率には複数の種類があり、自治体によって公表する倍率が異なります。

本サイトでは「実質倍率」を掲載しています。

| 種類 | 計算方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 志願倍率 | 出願者数 ÷ 採用予定者数 | 最も高い数値になる。実態とかけ離れていることが多い。一般的な個人サイトや予備校が掲載しがち。 |

| 実質倍率 (本サイト掲載) | 受験者数 ÷ 合格者数 | 実際に試験を受けた人のうち何人に1人が合格したかを示す。最も実態に近い |

| 採用倍率 | 受験者数 ÷ 採用者数 | 合格しても辞退者がいるため、実質倍率より高くなる。文部科学省のデータがこれ。 |

具体例で見る倍率の違い

例えば、ある自治体の小学校教員採用試験で:

- 出願者数:1,000人

- 受験者数:800人(200人が欠席)

- 合格者数:400人

- 採用者数:350人(50人が辞退)

この場合の各倍率は以下のようになります。

- 志願倍率:1,000 ÷ 350 = 2.9倍

- 実質倍率:800 ÷ 400 = 2.0倍

- 採用倍率:800 ÷ 350 = 2.3倍

同じ試験でも、倍率の種類によって2.0倍〜2.9倍と大きく異なることがわかります。

他サイトのデータと比較する際は、どの倍率を使っているか確認しましょう。

教員採用試験の倍率が低い県を受験するメリット・デメリット

倍率ランキングを見て「倍率が低い県を受験すれば合格しやすいのでは?」と考える方は多いでしょう。

確かに倍率が低いことには大きなメリットがありますが、注意すべきデメリットも存在します。

両方の側面を理解した上で、志望先を選択しましょう。

メリット:合格の可能性を戦略的に高められる

①筆記試験の合格ラインが下がる傾向

倍率が低い自治体では、筆記試験(教職教養・一般教養)の合格ラインが下がる傾向にあります。

例えば、倍率4倍以上の自治体では7割以上の得点が必要なケースが多いのに対し、倍率2倍未満の自治体では5割程度でも一次試験を突破できる場合があります。

②人物評価でアピールするチャンスが増える

倍率が低い自治体の多くは、筆記試験よりも面接や模擬授業などの人物評価を重視する傾向があります。

一次試験の通過者が多い分、二次試験でのアピール次第で逆転合格できるチャンスが十分にあります。

デメリット:採用後の勤務地や情報収集の課題

①へき地や離島への配属可能性

倍率が低い理由の一つは、へき地や離島への配属があることです。

特に県単位での募集の場合、採用後に都市部から離れた地域の学校へ配属される可能性があります。

教員不足が深刻な地域から優先的に配置されるケースが多いため、勤務地に強いこだわりがある場合は慎重に検討しましょう。

②試験対策の情報が少ない

受験者数が少ない自治体は、大手予備校でも対策講座が少なく、過去問や面接の情報が出回りにくい傾向があります。

自治体の教育方針や求める人物像を、県のホームページや教育ビジョンから自分で研究しないといけません。

教員採用試験の実質倍率まとめ

今回は教員採用試験の倍率について、最新の全国ランキングから過去の倍率推移まで詳しく見てきました。

「倍率が低いから合格しやすそうだ」と考えるのは早計です。倍率の低さが必ずしも「試験の易しさ」を意味するわけではありません。

大切なのは、倍率が高くても低くても、合格するには対策が必要だということです。数字はあくまで参考とし、筆記対策や面接対策に集中しましょう。

本サイトでは、教員採用試験の合格に必要な情報を多く配信しています。他の対策記事も参考にしてください。

- 本ランキングは、各自治体が公表している「全校種・全教科の平均倍率」に基づいています。

- 対象は令和8年度(2025年実施)の夏試験のみ(大学3年受験や秋選考は除く)

- データ更新日:2025年12月