教員採用試験に合格するには、過去問の分析が欠かせません。

「どの自治体が公開しているの?」

「どうやって手に入れるの?」

そんな疑問を持ってこのページにたどり着いたのではないでしょうか。

この記事では、全国66自治体の過去問公開状況を一覧にまとめました。入手方法から活用法まで丁寧に解説しています。

- 全国66自治体の過去問公開状況(一覧表)

- 過去問を入手する5つの方法(無料・有料)

- 多くの受験生が陥るNGな使い方

- 合格者が実践する3ステップ活用法

正しい方法で過去問を使えば、効率的に合格できます。

ぜひ最後まで読んで、合格への第一歩を踏み出しましょう。

【全国】教員採用試験の過去問 公開状況

「教員採用試験の過去問は、どこで手に入るの?」

そんな疑問を解決するため、全国66自治体の過去問の公開状況と入手方法を一覧にまとめました。

公式サイトで公開している自治体、情報センターでの閲覧が必要な自治体など、それぞれの入手ルートを確認できます。

- 📌 表の見方

-

- ⭕️ = 公式ホームページで過去問をダウンロード可能

- ❌ = ネット非公開(情報センターや市販の過去問集で入手可能)

- 自治体名をタップすると、具体的な入手方法のページへ移動します

- ❌の自治体も過去問は入手できます。各自治体のページで詳しい入手方法を解説(随時更新)しているので、ぜひチェックしてください。

北海道・東北

関東甲信越

東海北陸

近畿

中国四国

九州沖縄

教員採用試験の過去問を入手する5つの方法

上記の一覧で、あなたの受験する自治体の公開状況を確認できましたか?

ここからは、⭕️の自治体も❌の自治体も、確実に過去問を手に入れる方法を5つ紹介します。

無料・有料、即日入手・要来訪など、それぞれの特徴を理解して、ご自身に合った方法を選びましょう。

- ⭕️の自治体 → ①公式HPダウンロード(無料・即日)

- ❌の自治体 → ②情報センター または ③市販の過去問集

- 解説が欲しい → ③市販の過去問集(解説付き)

- 多くの自治体の問題を解きたい → ④オンライン教材

① 自治体のホームページからダウンロードする【無料・最優先】

⭕️マークの自治体では、教育委員会のサイトで過去問と解答をPDF形式で無料公開しています。

| メリット | 完全無料で、すぐに手に入る 最新年度の問題が確認できる 何度でもダウンロード可能 |

|---|---|

| デメリット | 公開している自治体が限られる(全体の約20%) 解説がなく、自力で解く必要がある 掲載年数が1〜3年分と少ない場合が多い |

- 上記の一覧表から、あなたの自治体名をタップ

- 詳細ページで公式HPへのリンクをクリック

- PDFをダウンロードして保存

まずは出題形式や問題のレベル感をつかむために、最新年度1年分だけダウンロードして目を通してみましょう。

② 行政機関の情報センターで閲覧・コピーする【コピー代のみ】

❌マークの自治体(ネット非公開の自治体)では、県庁や市役所内の「情報公開センター」「県民サービスセンター」などで過去問の閲覧・コピーが可能です。

| メリット | ネット非公開の問題(著作権関連)も入手できる 比較的早い時期(試験後数週間)から閲覧可能な場合がある 費用はコピー代のみ(1枚10円程度) |

|---|---|

| デメリット | 現地に足を運ぶ必要がある 施設の開館時間内(平日9:00〜17:00など)に限られる コピー代がかかる(全問題で数百円〜1,000円程度) |

- 上記の一覧表から、あなたの自治体名をタップ

- 詳細ページで情報センターの所在地・連絡先を確認

- 事前に電話で「教員採用試験の過去問閲覧」が可能か確認

- 閲覧後、必要な部分をコピー(セルフコピー機が設置されている場合が多い)

事前に電話確認することで、無駄足を防げます。また、閲覧日が限られている場合もあるので、スケジュールに余裕を持って訪問しましょう。

③ 市販の過去問集を購入する【有料・解説付き】

書店やオンラインショップで販売されている過去問集は、問題・解答だけでなく、詳しい解説や出題傾向の分析が掲載されているのが最大の特徴です。

| メリット | 詳しい解説付きで、復習しやすい 出題傾向の分析があり、対策を立てやすい 複数年分(5年分〜)がまとまっている |

|---|---|

| デメリット | 費用がかかる(1冊1,500円〜2,500円程度) 人気自治体は在庫切れになりやすい 発行されていない自治体もある |

- 協同出版:「過去問シリーズ」(自治体ごとの過去問集、掲載年度・解説が充実)

- 協同出版:「全国まるごと過去問題集」(全自治体の過去問集、最新年度のみ・解説が充実)

- 時事通信:「Hyper実戦シリーズ」(全自治体の過去問集、最新年度のみ・解説が充実)

人気自治体は売り切れることが多いので、早めの購入がおすすめです。また、最新版が出る前に旧版が安く売られることもあるので、チェックしてみましょう。

④ オンライン教材(noteなど)を利用する【有料・演習向け】

近年では、個人や教員採用試験の専門家が作成した過去問の分析資料や、複数自治体の問題をまとめた教材が「note」「Brain」などのプラットフォームで販売されています。

| メリット | 全国の良問に数多く触れることができる 教科別・分野別に整理された教材が見つかる PDFやスプレッドシートで、デジタル学習に最適 価格が比較的安い(300円〜2,000円程度) 購入後すぐにダウンロード可能 |

|---|---|

| デメリット | 情報の質や正確性は、作成者によって差がある 公式の過去問集ではないため、信頼性の確認が必要 解説がない、または簡易的な場合がある |

- note – 教員採用試験関連のコンテンツが豊富

- Brain – 体系的にまとめられた教材が多い

- Kindle – 電子書籍形式の過去問集

オンライン教材は「問題演習を増やす」ための補助教材として活用しましょう。

基礎学習は市販の参考書や過去問集で行い、演習量を増やしたい時期(試験3ヶ月前〜)に導入するのが効果的です。

⑤ 先輩や知人から譲ってもらう【補足・運次第】

もし身近に教員採用試験に合格した先輩や知人がいれば、使っていた過去問集や資料を譲ってもらうのも一つの方法です。

| メリット | 無料または安価で手に入る可能性が高い 実際に合格した人が使っていた「実績のある教材」が手に入る 勉強法のアドバイスももらえる可能性がある |

|---|---|

| デメリット | 必ず手に入るとは限らない(運次第) 情報が古い場合がある(法改正・制度変更に注意) 書き込みや汚れがある場合がある |

譲ってもらった教材が3年以上前のものである場合、学習指導要領の改訂や教育法規の改正により、内容が古くなっている可能性があります。

最新情報は必ず公式資料で確認しましょう。

過去問のNGな使い方【多くの受験生が陥る失敗例】

せっかく過去問を手に入れても、使い方を間違えてしまうと効果は半減してしまいます。

「とりあえず全部解いてみよう」「とにかく何周も繰り返そう」といった、がむしゃらな勉強法は非効率です。まずは、多くの受験生が陥りがちな失敗パターンを確認しましょう。

NG例①:ただ解いて丸付けするだけで終わる

最も多い失敗例です。過去問は実力試しや暗記のために使うのではありません。

解いて点数を見て一喜一憂するだけでは、何の意味もありません。過去問の本当の価値は「出題傾向を知ること」「自分の弱点を発見すること」にあります。

❌ なぜダメなのか

- 出題傾向が分析できていない

- 間違えた問題の復習をしていない

- 「解く」ことが目的になってしまっている

過去問を解いたら、「なぜ間違えたのか」「どの分野が弱いのか」を分析し、次の勉強につなげることが重要です。

NG例②:志望先の過去問だけを何周も繰り返す

これもよくある間違いです。教員採用試験で全く同じ問題が出ることは稀です。

志望先の過去問はあくまで「傾向分析」のためのツールであり、繰り返し解いても応用力は身につきません。むしろ、答えを覚えてしまって、本当に理解しているかが分からなくなるリスクがあります。

❌ なぜダメなのか

- 同じ問題は本番では出ない

- 答えを暗記してしまい、理解が深まらない

- 他自治体の良問に触れる機会を失う

志望先の過去問は1〜2周で傾向をつかんだら、全国の過去問を使って幅広く演習する方が、本番での対応力が高まります。

過去問の効果的な3ステップ活用法【合格者が実践する方法】

過去問を正しく使えば、無駄な勉強を減らし、効率的に合格ラインに到達できます。

多くの受験生は、いきなり問題を解き始めますが、それでは効率が悪くなります。まず傾向を知り、計画を立て、その後に演習するという順序が重要です。

Step1. 出題傾向を分析する

勉強を始める前に、志望先の過去問で「何がよく出るか」を確認します。これをせずに勉強を始めると、出ない分野に時間を使ってしまう可能性があります。

確認すべき項目

- 出題科目 – 教職教養、一般教養、専門教養の構成

- 問題数 – 各科目の問題数と配点

- 出題形式 – マークシート式か記述式か

- 時間配分 – 制限時間と1問あたりの解答時間

- 頻出分野 – どの分野から多く出題されているか(最重要)

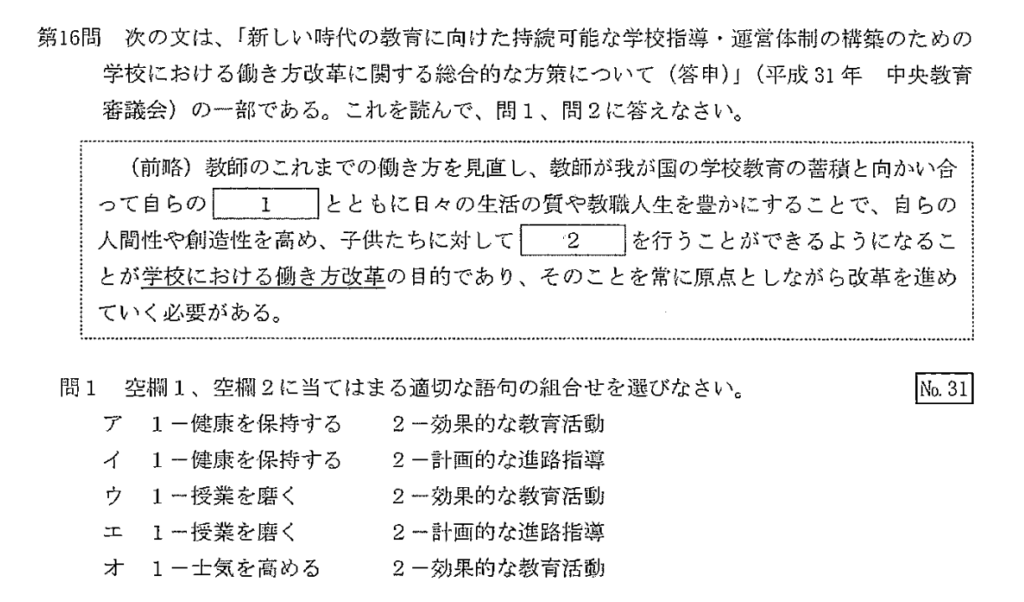

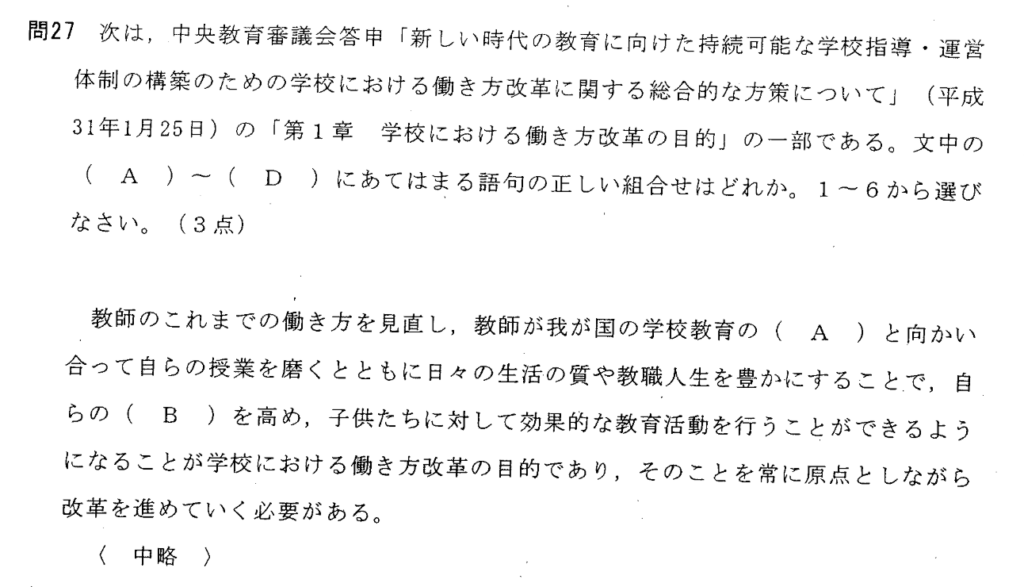

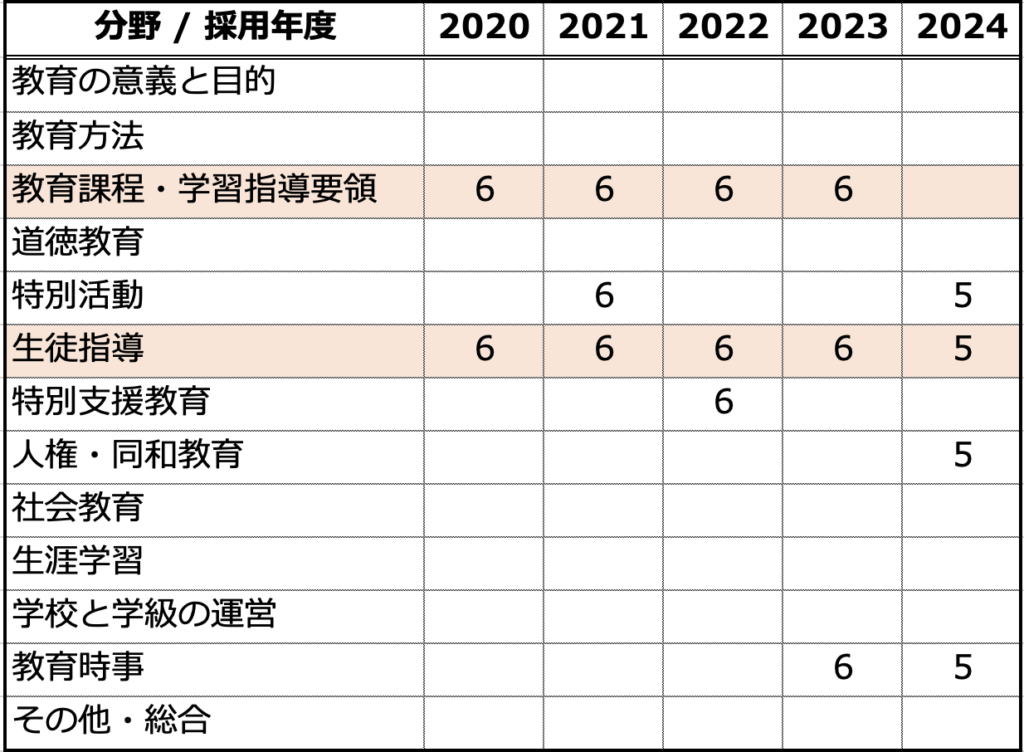

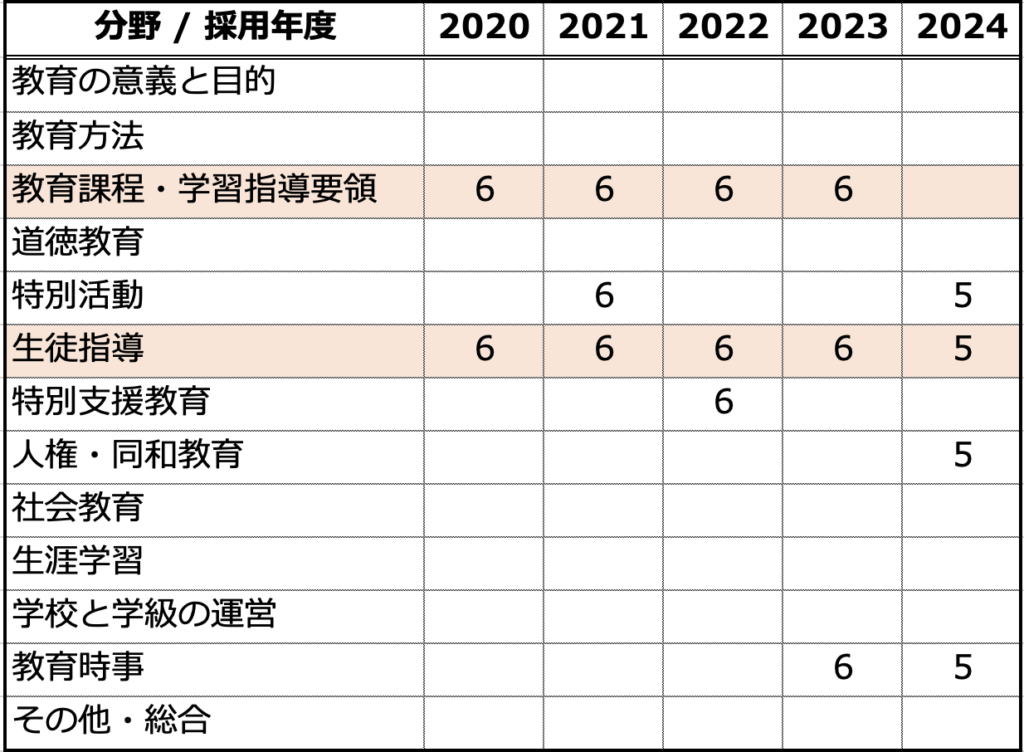

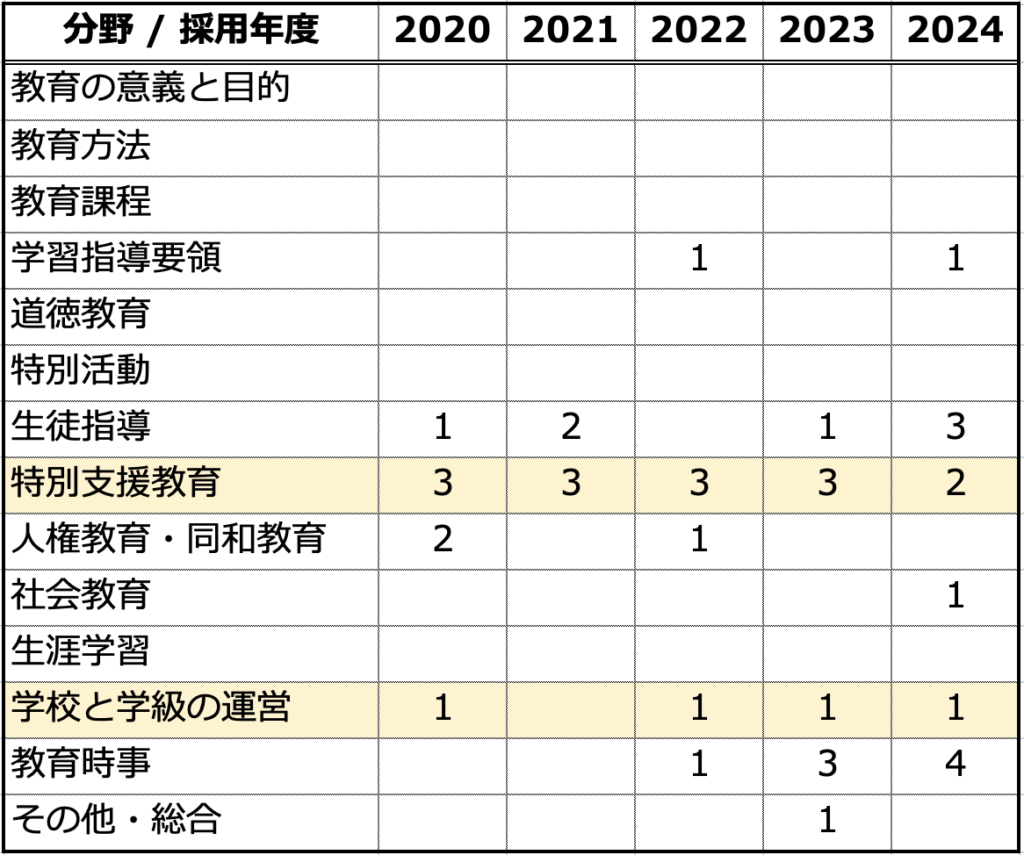

📊 具体例:自治体による出題傾向の違い

例えば、同じ教職教養でも自治体によって出題のクセは大きく異なります。

青森県では「生徒指導」や「学習指導要領」が頻出ですが、宮城県では「特別支援教育」や「学校運営」がよく問われます。

この傾向を知らずに、全分野を均等に勉強するのは非効率です。

分析の手順

全分野を均等に勉強する必要はありません。頻出分野を優先し、ほとんど出ない分野は後回しにすることで、効率的に合格ラインに到達できます。

直近3〜5年分の過去問から、以下を確認しましょう。

- 各年度ごとに出題分野を表にまとめる

- どの分野から何問出ているか集計する

- 3年連続で出ている分野を特定する

- 1度も出ていない分野を特定する

分析結果は表やノートにまとめましょう。「教育原理:20問中8問が学習指導要領」のように数値化すると、優先順位が明確になります。

📊 自治体別の出題傾向データを活用する

過去問を1問ずつ集計するのは時間がかかります。当サイトでは、主要自治体の出題傾向を分析したデータをまとめています。

Step2. 学習計画に落とし込む

Step1の分析結果をもとに、どの分野に何時間かけるかを決めます。

出題傾向が分かれば、膨大な試験範囲の中から優先すべき分野が明確になります。

📊 学習時間の比較例

この差は300時間。面接や小論文対策に充てられます。

計画の立て方

- 頻出分野をリストアップ – Step1の分析結果から

- 学習時間を配分 – 頻出度×配点で優先順位をつける

- 週単位で計画 – 「第1週:学習指導要領、第2週:生徒指導」など

- 余白を作る – 予定通り進まないことを前提に、バッファを確保

| 分野 | 頻出度 | 学習時間配分 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 学習指導要領 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 40% | 最優先で学習 |

| 生徒指導 | ⭐⭐⭐⭐ | 30% | 重点的に学習 |

| 教育心理 | ⭐⭐⭐ | 20% | 基本事項のみ |

| 教育史 | ⭐ | 10% | 時間があれば |

効率的な計画を立てることで筆記試験の時間を短縮し、余った時間を面接や小論文対策に回しましょう。

Step3. 全国の過去問で演習する

志望先の傾向を把握し、基礎知識をインプットしたら、いよいよ最終ステップです。ここでは、志望先以外の全国の過去問を使って演習し、対応力を高めます。

過去問の「役割」を使い分ける

以下のように目的を分けて活用するのが、合格への近道です。

| 志望先の 過去問 | 【分析用】 出題傾向の把握に使う(1〜2周でOK)。 |

|---|---|

| 他自治体の 過去問 | 【演習用】 初見の問題に触れて、実践力を高める(できるだけ多く解く)。 |

具体的な演習スケジュール

直前期は以下のようなスケジュールで、演習量を最大化しましょう。

頻出分野の理解を深める時期。

1日10〜20問を目安に、アウトプット中心へ切り替える。

間違えた問題は必ず参考書に戻って復習する。

志望先の形式で時間を測って解き、ペース配分を確認する。

【Q&A】教員採用試験の過去問に関するよくある質問

最後に、受験生からよく寄せられる過去問に関する質問にお答えします。

Q. 過去問は何年分解くべきですか?

試験の傾向は数年単位で変わることがあるため、分析に使うのは直近3〜5年分で十分です。あまりに古い問題は現在の傾向と合わない可能性があります。

一方、問題演習として使う場合は、様々なパターンの問題に触れることが重要なので、多ければ多いほど良いでしょう。

Q. 過去問はいつから始めるのがベストですか?

まず最初に過去問を分析することで、その後の勉強の方向性が定まり、無駄な努力を防ぐことができます。

そして、参考書などで基礎知識をインプットした後に、力試しと知識の定着のために過去問演習に取り組みましょう。

Q. 著作権で非公開の問題はどうすればいいですか?

国語の長文問題や芸術科目の問題など、著作権の関係でインターネット上に公開されていない問題は少なくありません。

これらの問題は、自治体の情報センターで閲覧・コピーしたり、著作権処理がされた市販の過去問集を活用したりすることで入手が可能です。

まとめ|教員採用試験の合格は過去問の正しい使い方で決まる

今回は、教員採用試験の過去問の入手方法から、合否を分ける効果的な活用法まで解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- 過去問の入手方法は複数ある

- まずは自分の自治体がHPで公開しているか確認しましょう。なければ、情報センターや市販の過去問集を活用するのが確実です。

- 最初にやるべきは「分析」

- 過去問を手に入れたら、すぐに解かないでください。まず出題傾向を分析します。そして効率的な学習計画を立てます。

- 全国の過去問を演習に使う

- 志望先の傾向を掴んだら、他自治体の過去問で演習します。これにより、対応力と実践力が高まります。

過去問を正しく使えば、無駄な勉強を減らせます。効率的に合格ラインに到達できます。

まずはこの記事を参考に、自分の自治体の過去問を入手してください。