- 「教員採用試験の勉強、いつから始めれば間に合うの?」

- 「大学3年から受けられるようになったけど、何から手をつければいいんだろう…」

試験範囲が広く、長期戦になりがちな教員採用試験。多くの受験生が、最初の「計画段階」でつまずいてしまいます。

そこでこの記事では、最新の試験制度(大学3年受験・早期化)に完全対応し、あなたの状況に合わせた「勉強のロードマップ」を解説します。

この記事を最後まで読めば、「あなたが、いつから、何を、どの順番で勉強すべきか」が明確になり、迷わずスタートを切れるようになりますよ。

【最新動向】教員採用試験は「早期化」と「大学3年受験」が新常識に

まず「なぜ今、勉強計画の見直しが必須なのか」、全ての受験生に関わる重要な変化から見ていきましょう。

結論から言うと、教員採用試験には今、大きな2つの変化の波が押し寄せています。

- 試験日程の「早期化」

- 「大学3年生」での受験機会拡大

これらは、文部科学省が深刻な教員不足を背景に、民間企業との人材獲得競争に打ち勝つため、全国の教育委員会に強く要請している改革です。

【文科省のデータに見る早期化】

従来7月頃だった1次試験の実施時期を、令和7年度(2025年)試験では6月中旬に、さらに令和8年度(2026年度)試験では5月中に前倒しするよう各自治体に要請しています。

この変化の波に乗り遅れないためには、従来の勉強計画を根本から見直す必要があります。

「いつから勉強を始めるか」という問いの答えは、もはや一つではありません。あなたが置かれている状況によって、最適なスタートラインは全く異なるのです。

▼大学1年生や2年生向けの勉強方法は以下の記事で解説しています。

教員採用試験の勉強はいつから?タイプ別に解説!

試験の早期化という大きな変化を踏まえ、合格戦略の鍵となるのが「自分に合った学習計画」を立てることです。

画一的に「試験の1年前から」と考えるのではなく、あなたの今の状況に合わせて、スタート時期や力の入れどころを最適化する必要があります。

あなたは、どのタイプに当てはまりますか?まずはご自身のタイプを確認し、合格への最短ルートを見つけましょう。

【タイプA】大学3年生で受験する人向け

大学3年生で迎える夏の1次試験(主に筆記・小論文)にターゲットを絞り、早期の1次試験突破を目指す短期集中モデルです。

- 勉強開始の目安

-

大学2年生の終わり(1月~3月)が最適です。約半年間の準備期間で合格ラインを目指します。

社会科、保健体育科、養護教諭、栄養教諭を志望する人はさらに半年早く着手するのが最適です!

- 学習プランのポイント

-

このプランの鍵は「選択と集中」です。対策は筆記試験(専門・教職)と小論文に特化し、面接対策は一旦後回しにします。

前半3ヶ月で基礎知識をインプットし、後半3ヶ月でひたすら過去問演習と論文添削を繰り返すイメージです。

- メリット

-

3年生のうちに1次試験を突破できれば、4年次は面接対策や教育実習、卒業論文に専念できます。精神的なアドバンテージは計り知れません。

- 注意点

-

半年間という短期間で結果を出す必要があるため、大学の講義と両立するには相当な覚悟と自己管理能力が求められます。

周りがまだ就活準備を始める前の、大学2年生の春休みからスタートできるかが勝負の分かれ目。この半年間の集中が、あなたの未来を大きく変えます!

【タイプB】大学4年生で受験する人向け

大学4年生や既卒で迎える夏の試験で、筆記から人物試験まで全ての試験を一発で突破することを目指す、最も王道なモデルです。

- 勉強開始の目安

-

大学3年生の夏休み明け(9月~10月頃)が最適です。約9ヶ月~10ヶ月の準備期間を確保します。

- 学習プランのポイント

-

筆記・小論文対策に加えて、本格的な「面接対策」も並行して進める必要があります。

年内は筆記の基礎固めと自己分析(面接の土台作り)に注力し、年明けからは模擬面接など、より実践的な人物試験対策の比重を高めていく計画が理想です。

- メリット

-

準備期間が比較的長く、腰を据えて総合的に対策できるため、完成度を高めやすいです。

大学のキャリアセンターなどのサポートも本格化する時期です。

- 注意点

-

対策範囲が広いため、行き当たりばったりで進めると全てが中途半端になりがちです。

明確な学習計画が不可欠となります。

このタイプは受験者数が最も多いボリュームゾーン。だからこそ、早期から人物試験対策に着手し、ライバルに差をつけることが合格の鍵になります!

【タイプC】社会人・講師向け

仕事と勉強を両立させるため、「効率」と「戦略」を最優先するモデルです。

- 勉強開始の目安

-

試験の1年以上前が理想。可処分時間に応じて、できるだけ早くスタートを切ることが重要。

- 学習プランのポイント

-

「スキマ時間」の徹底活用が生命線です。通勤中のアプリ学習や、昼休みの単語暗記など、5分・10分の時間を積み重ねます。

また、満点ではなく合格ラインの7割を確実に取るため、出題頻度の低い分野は思い切って捨てる判断も必要です。

- メリット

-

社会人経験や講師経験そのものが、面接や小論文で語れる強力な武器になります。

- 注意点

-

最大の敵は、仕事の疲れによるモチベーションの低下です。学習仲間を見つけたり、短期目標を立てたりする工夫が不可欠です。

働きながらの挑戦は、本当に尊敬します。大変な分、あなたの経験は大きな強みです。無理なく継続できる仕組み作りこそが、合格への一番の近道ですよ。

▼具体的な勉強スケジュールの立て方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

教員採用試験の勉強の進め方7ステップで解説!

ご自身のタイプに合った学習開始時期がわかったら、次はいよいよ具体的な勉強の進め方です。

ここからは、どのタイプの方にも共通する、合格までの最短ルートを歩むための「7つのステップ」を解説します。この順番通りに進めれば、迷うことなく効率的に学習できますよ!

Step1:情報収集と受験先の決定

まず最初にやるべきことは、自分が受験する自治体(都道府県・市)を決めることです。

なぜなら、教員採用試験は自治体ごとに、試験科目、配点、出題範囲が大きく異なるからです。ゴールが定まらないまま走り出すのは、地図を持たずに航海に出るようなもの。

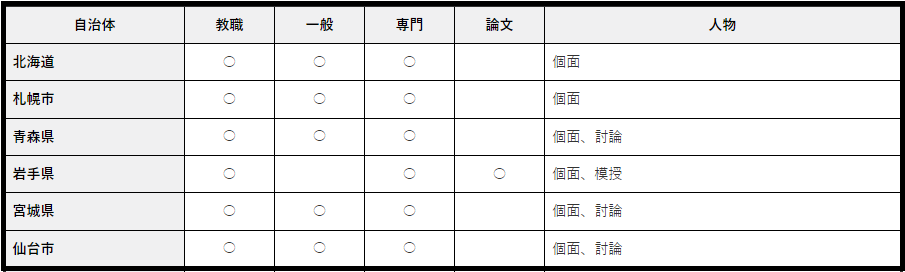

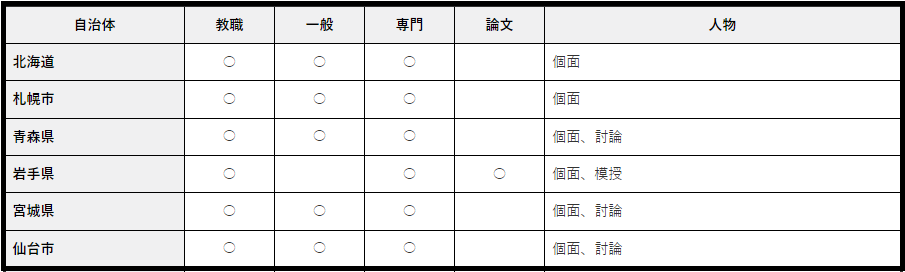

たとえば下記の表をみると、他の自治体と比較して、岩手県は一般教養の出題がなく、小論文が実施される自治体だとわかります。

各自治体の教育委員会のホームページで最新の実施要項を確認し、自分が受ける試験の全体像をしっかり掴みましょう。

Step2:現状分析と目標設定

受験先が決まったら、次に志望自治体の過去問を最低1年分、時間を計って解いてみましょう。

「まだ何も勉強してないのに…」と思うかもしれませんが、それで良いんです。大切なのは、今の自分の実力(現在地)と、合格ライン(ゴール)との間にどれくらいの差があるのかを肌で感じること。

▼教員採用試験の過去問は以下の記事で紹介しています。

多くの自治体で、筆記試験の合格ラインの目安は7割と言われています。この「7割」という目標を意識するだけで、満点を目指す非効率な勉強から脱却できます。

▼教員採用試験の合格ラインは以下の記事で詳しく解説しています。

Step3:教材の準備と計画の具体化

現状分析が終わったら、相棒となる参考書や問題集を揃えましょう。あれこれ手を出すのではなく、「これだ!」と決めたものを徹底的にやり込むのが合格の秘訣です。

そして、揃えた教材を元に、「いつまでに、何を、どこまでやるか」を具体的なスケジュールに落とし込みます。

この時、ただ知識を詰め込むだけでなく、勉強ノートなどを活用して「覚えた知識をどう整理し、使えるようにするか」という視点を持つことも大切です。

▼オススメの参考書や問題集は以下の記事で紹介しています。

▼ノートの活用方法は以下の記事で解説しています。

Step4:【最優先】専門教養の攻略

いよいよ本格的な学習のスタートです。まず真っ先に取り組むべきは「専門教養」です。

多くの自治体で、専門教養は教職・一般教養の2~4倍の配点が設定されています。ここでの失点は致命傷になりかねません。

| 自治体 | 教職・一般教養 | 専門教養 |

|---|---|---|

| 北海道 | 40点 | 100点 |

| 千葉県 | 60点 | 100点 |

| 岐阜県 | 100点 | 400点 |

| 広島県 | 50点 | 200点 |

| 福岡県 | 50点 | 150点 |

まずは参考書と問題集を高速で1周し、全体像を掴んだ後、過去問で頻出の分野から優先的に潰していくのが王道の勉強法です。

地味で大変な科目ですが、専門教養を制する者が教採を制します。ここから逃げずに、一番多くの時間を投資しましょう!

▼専門教養の勉強方法は以下の記事で解説しています。

Step5:【効率重視】教職・一般教養の学習

専門教養と並行して進めるのが「教職教養・一般教養」です。

これらの科目は出題範囲が膨大ですが、配点は専門教養ほど高くありません。したがって、「深追いせず、効率よく得点する」という視点が何よりも重要になります。

過去問を分析し、「教育原理」「教育法規」など、自分の自治体で出題数の多い科目に絞って対策しましょう。

全部やろうとすると、絶対に終わりません。「頻出分野に絞る」「時には捨てる」という勇気が、この科目の攻略には不可欠です!

▼教職・一般教養の勉強方法は以下の記事で解説しています。

Step6:【並行して進める】小論文・人物試験対策

筆記試験の対策と必ず「並行して」進めてほしいのが、小論文と面接です。

近年の教員採用試験は、人物重視の傾向がますます強まっています。

たとえば、兵庫県の最終合否は「一次試験の成績に関係なく、二次試験の結果のみで判断します」としています。神奈川県や横浜市も同様です。

「筆記が終わってから…」では、対策が間に合わずに不合格、というケースが後を絶ちません。

特に小論文は、書いて第三者に添削してもらうサイクルを繰り返さないと上達しません。面接も、自己分析や模擬練習に多くの時間が必要です。週に1日でも良いので、必ず人物試験対策に触れる日を作りましょう。

▼小論文の傾向や対策方法は以下の記事で解説しています。

▼面接試験の対策方法は以下の記事で解説しています。

Step7:【学習効果を最大化】反復と実践演習

学習の最終ステップは、これまでインプットした知識を定着させ、本番で確実に得点できる力に変えることです。

そのための最強の方法が「反復練習」です。

一度解いた問題集や過去問を、最低でも3周は繰り返しましょう。人間は忘れる生き物です。何度も繰り返すことでしか、記憶は定着しません。

そして試験直前期には、予備校などが実施する模試を受け、本番さながらの環境で自分の実力を試すことも重要です。

「新しい問題集に手を出したい…」という気持ち、すごく分かります。でも、合格できる人は例外なく、1冊の教材をボロボロになるまで使い込んでいます。浮気せず、信じた教材を完璧に仕上げましょう!

独学?予備校?自分に合った学習スタイルの選び方

学習計画を立てる中で、多くの人が悩むのが「独学で進めるか、予備校を利用するか」という問題ですよね。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、結論から言うと、両方の「いいとこ取り」をするハイブリッド型が最もおすすめです。

【最適解】筆記は独学、人物試験はプロを頼る!

筆記試験(専門・教職教養など)

出題範囲や頻出分野がある程度決まっており、良質な参考書も市販されているため、独学でも十分合格レベルに到達可能です。

コストを抑える意味でも、まずは独学で進めるのが基本戦略となります。

人物試験(面接・小論文)

こちらは独学だけでは非常に危険です。

自分では完璧だと思っても、客観的に見ると独りよがりな内容になっていることが多いためです。

大学のキャリアセンターや予備校の単発講座などを活用し、必ず第三者、できれば指導経験豊富なプロからのフィードバックをもらいましょう。

▼僕もオンライン相談室を開講しています。必要に応じて活用してくださいね!

この基本戦略を念頭に置きつつ、ご自身のタイプに合わせて最適なスタイルを見つけていきましょう。

タイプ別おすすめ学習スタイル

タイプA(大学3年生で受験する人)

とにかく時間がないため、筆記は市販の教材で最速で進めるのが合理的です。

その上で、試験直前期に予備校が実施する「小論文の添削」や「模擬面接」といった単発のサービスを利用し、短期間で弱点を克服しましょう。

タイプB(大学4年生で受験する人)

まずは独学で進め、大学のキャリアセンターを最大限に活用するのが最もコストパフォーマンスに優れています。

多くの大学では、OB・OGの面接情報が豊富だったり、専門の相談員が常駐していたりします。それでも不安な科目や、より専門的な指導が必要な場合は、予備校の単科講座を検討するのが良いでしょう。

タイプC(社会人・講師)

働きながらの学習は、モチベーション維持と孤独との戦いです。基本は独学で進めつつ、予備校のオンライン講座や週末の短期講習などを「学習のペースメーカー」として利用するのも有効な手段です。

もちろん、人物試験対策はプロの力を借りることが合格への近道です。

▼僕もオンライン相談室を開講しています。必要に応じて活用してくださいね!

まとめ:今すぐ始めるべき、合格への第一歩

本記事では、教員採用試験の勉強方法について、「いつから始めるのか」「なにから始めればいいか」について解説しました。

この記事を通して、その答えがかなり明確になったのではないでしょうか。

最後に、合格戦略の最も重要なポイントを振り返ります。

- 新常識を理解する

教員採用試験は「早期化」と「大学3年受験」が当たり前の時代。従来の常識は通用しません。 - 自分の型を知る

最適な学習開始時期は、あなたが「大学3年生で受けるか」「4年生で受けるか」「社会人か」によって全く異なります。 - 正しい手順で進める

合格への7ステップに沿って進めれば、膨大な試験範囲も迷うことなく攻略できます。 - 賢く投資する

学習スタイルは、「筆記は独学、人物試験はプロを頼る」ハイブリッド型が最強のコストパフォーマンスを発揮します。

理論はもう十分です。合格する人とそうでない人の最大の違いは、「知っているか」ではなく、「行動するか」どうか。

さあ、今すぐ合格への第一歩を踏み出しましょう。

まずは、あなたのタイプに合った学習モデルを確認し、志望自治体の過去問を1年分解いてみてください。あなたの現在地を把握すること。それこそが、1年後の合格を掴むための、最も確実で、最も力強いスタートです。

あなたの挑戦を、心から応援しています!