教員採用試験の専門科目「養護教諭」の試験対策は順調に進んでいますか?

専門科目の対策を始めるにあたり、「どんな問題が出るんだろう?」「今の自分の実力で大丈夫かな?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。最も効率的な対策は、過去問を徹底的に解くことです。過去問は、試験の傾向や出題形式を把握する上で、何よりの道しるべとなります。

▼養護教諭の過去問(全国版)はこちらのnoteをご覧ください!全国47都道府県・政令指定都市の中から、5年分・合計150以上の過去問を収録しています!

この記事では、2021年度青森県教員採用試験(養護教諭)で実際に出題された専門科目の過去問を掲載しています。

ぜひ、ご自身の知識を試しながら、今後の学習計画を立てるための参考にしてください!

掲載している過去問は、2021年度の試験実施時点の法令や制度に基づいています。

養護教諭の職務に関わる法令等は、社会情勢の変化に伴い改正される場合があります。最新の情報は、必ず文部科学省や厚生労働省の公式サイト、教育委員会が発表する最新の試験要項で確認してください。

ご自身の責任において、正確な情報を入手し、学習を進めるようにしましょう。

【青森県】養護教諭の過去問(問題)

問題1

次の(1)~(3)に答えなさい。

(1) 「児童生徒等の健康診断マニュアル」〔平成27年度改訂〕(平成27年8月 日本学校保健会)に示されている内容について、次の①、②に答えなさい。

① 次の表は、「学校における健康診断で対象となる主な眼科所見名の説明」である。ア~スに適する語句を書きなさい。

| 所見名 | 内容と説明 |

|---|---|

| 結膜炎 | ・( ア )性と( イ ) 性に大別されます。 ・( イ ) 性のものは感染性があり、ほとんどが接触感染で( ウ )が必要です。 ・充血、流涙、痛み、目やになどの症状も強く、発熱やのどの痛みを伴うこともあります。 |

| ( エ ) | ・目のかゆみ、充血、目やになどの症状のほかに、まばたき、まぶしさ、( オ )などの症状があります。 |

| ( カ ) | ・目の周囲のただれ、かぶれ、かさつき、切れなどで、かゆみ、痛みを訴えます。 |

| ( キ ) | ・さかまつげのことです。 ・異物感を訴えて、よく目をこすります。 ・( ク )(くろめ)が傷つくことがあり、症状が強い場合は、( ケ )が必要な場合があります。 |

| ( コ ) | ・まぶたの急性の( ア ) 感染です。 ・ひどくなると、眼の周囲に感染が広がっていくことがあります。 |

| ( サ ) | ・まぶたの慢性肉芽腫性炎症です。 ・( コ )と似ていますが、炎症が治まっても、しこりが残ることが少なくありません。 |

| 眼位の異常 | ・( シ )(常にどちらかの目が斜めを向いている)と、( ス ) (通常は両眼ともに正常であるが、視線をさえぎられた目が斜めを向く)に大別されます。 ・眼鏡でもコンタクトレンズでも視力が出にくいこともあり、詳しい検査が必要です。 |

② 次の表は、「学校における健康診断で対象となる主な耳鼻咽喉科所見名の説明」の一部である。ア~コに適する語句を書きなさい。

| 所見名 | 内容と説明 |

|---|---|

| ( ア ) | ・鼓膜の内側(鼓室)に水がたまって、聞こえが悪くなる病気です。痛みがないので本人が気付かないうちに進行します。日常会話や学校生活に差し支えることがあります。 |

| ( イ ) | ・炎症を繰り返し、鼓膜に穴(穿孔)があいています。耳だれが続いたり、聞こえが悪くなったりします。放置すると( ウ )が進行するおそれもあります。 |

| アレルギー性鼻炎 | ・原因となる物質(アレルゲン)を吸入すると発症する病気で、( エ )・( オ )・( カ )の3症状を訴えます。慢性的な( カ ) は集中力の低下など学校生活にも影響し、しばしば ( キ )の原因にもなります。アレルゲンには、ホコリ・ダニ・( ク )などがありますが、( ク ) の場合は季節によって症状がかなり変動します。 |

| ( ケ ) | ・慢性的に粘性・膿性鼻汁があり、( カ ) や嗅覚障害・( キ )・頭痛・痰がらみの咳など、いろいろな症状の原因となります。 |

| ( コ ) | ・慢性的な( カ ) や鼻汁過多があり、集中力の低下など学校生活に影響を及ぼすと思われます。学校の健康診断だけでは( ク )症などのアレルギー性鼻炎や ( ケ )と診断できないものも含まれます。治療が必要な場合もあります。 |

(2) 児童生徒等の定期健康診断について、毎学年、6月30日までに行うものとすることが規定されている法令を書きなさい。

(3) (2)の法令について、次の①~③に答えなさい。

① 定期健康診断結果は、何日以内に児童生徒等及び保護者に通知しなければならないと規定されているか、書きなさい。

② 児童生徒等の健康診断票の保存期間は、何年間と規定されているか、書きなさい。

③ 定期健康診断以外に、必要があれば児童生徒等に対して臨時の健康診断を行うものと規定されているが、それはどのような場合か、5つ書きなさい。

問題2

次の(1)~(3)に答えなさい。

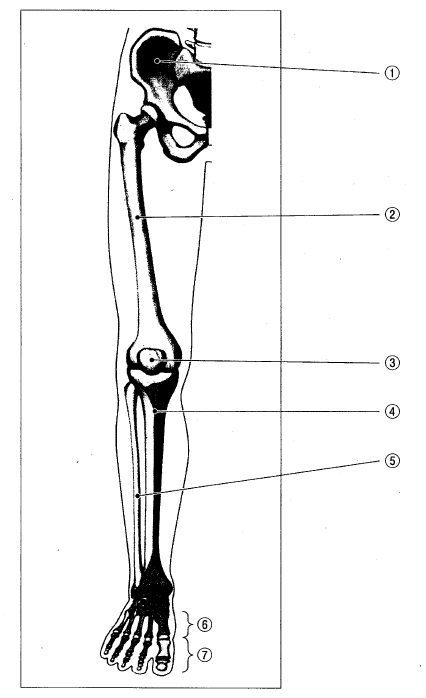

(1) 次の図は、下肢の骨を表したものである。①~⑦の名称を漢字で書きなさい。

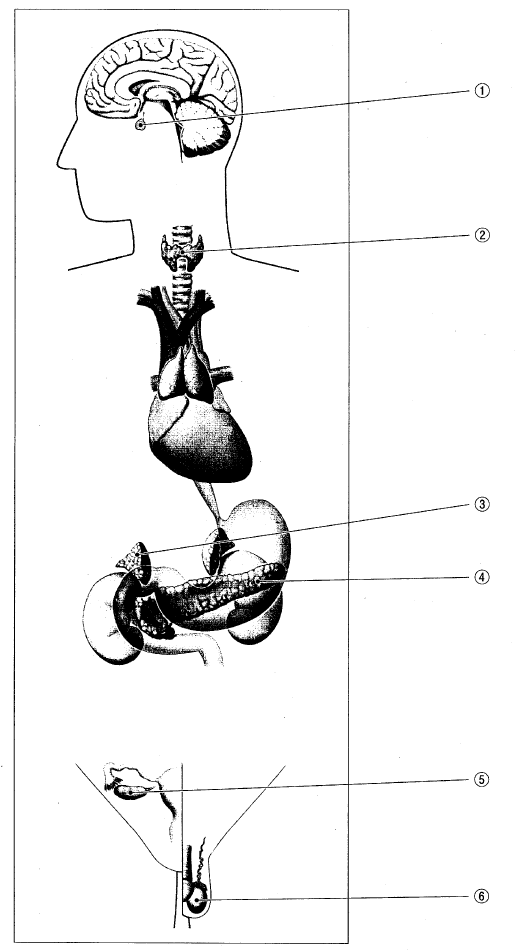

(2) 次の図は、内分泌腺及び内分泌器官の位置を表したものである。①~⑥の名称を漢字で書きなさい。

(3) 次の文は、自律神経系のはたらきについて述べたものである。①、②に適する語句を書きなさい。

ほとんどの内臓は自律神経系の交感神経と副交感神経の両方によって支配されており、機能調節が行われている。概して、副交感神経系は個々の内臓の機能を( ① )させるようにはたらくのに対して、交感神経系は内臓機能を( ② )し、外に対するはたらきかけをするために、運動器系の機能を支えるように作用する。

問題3

「学校環境衛生管理マニュアル」〔平成30年度改訂版〕(平成31年3月 文部科学省)に示されている内容について、次の(1)~(3)に答えなさい。

(1) 次の表は、「教室等の環境(換気、保温、採光、照明等)に係る学校環境衛生基準」の検査項目、基準の一部である。ア~タに適する語句または数字を書きなさい。

| 検査項目 | 基準 | |

|---|---|---|

| 換気及び保温等 | ①換気 | 換気の基準として、二酸化炭素は、( ア ) ppm以下であることが望ましい。 |

| ②温度 | ( イ )℃以上、( ウ )℃以下であることが望ましい。 | |

| ③相対湿度 | ( エ )%以上、( オ )%以下であることが望ましい。 | |

| ④浮遊粉じん | ( カ ) mg/m³以下であること。 | |

| ⑤( キ ) | 0.5 m/秒以下であることが望ましい。 | |

| ⑥一酸化炭素 | ( ク ) ppm以下であること。 | |

| ⑦( ケ ) | 0.06 ppm以下であることが望ましい。 | |

| ⑧揮発性有機化合物 | ( コ ):100 μg/m³ 以下であること。 ( サ ):240 μg/m³ 以下であること。 | |

| 採光及び照明 | ⑨ダニ又はダニアレルゲン | ( シ ) 匹/m²以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。 |

| ⑩照度 | ・教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、( ス ) 1x (ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、( セ ) 1x以上であることが望ましい。 ・教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、( ソ ):1を超えないこと。 また、( タ ):1を超えないことが望ましい。 | |

(2) 表の検査項目①~⑦及び⑩については、毎学年何回定期に検査を行うか書きなさい。

(3) 表の検査項目⑧及び⑨については、毎学年何回定期に検査を行うか書きなさい。

問題4

次の文を読んで、養護教諭として、この生徒に必要な保健指導を2つ書きなさい。

中学3年生の女子生徒が、1時間目終了後の休み時間に頭痛を訴えて保健室に来室した。発熱の症状はなかったが、他に疲労感、めまいの症状があった。問診したところ、受験勉強のため、毎晩午前2時頃就寝していることが分かった。

問題5

次の(1), (2)に答えなさい。

(1) 次の表は、熱傷の程度について表したものである。ア~オに適する語句を書きなさい。

| 程度 | 障害組織 | 外見 | 症状 |

|---|---|---|---|

| 1度 | ( ア )層 | 皮膚の色が( イ )なる。 | 痛みと、ひりひりする感じ。 |

| 2度 | ( ウ )層 | 皮膚は、腫れぼったく( イ )なり、( エ )になるところもある。 | ( ウ )浅層の障害では、強い痛みと、焼けるような感じ。 ( ウ )深層の障害では、痛みや皮膚の感じが分からなくなる。 |

| 3度 | 皮下脂肪組織 | 皮膚は、( オ )、かたく、弾力性がなく、蒼白になり、場所によってはこげている。 | 痛みや皮膚の感じが分からなくなる。 |

(2) 1度、2度の熱傷で範囲が狭いときの救急処置について書きなさい。

問題6

包帯の目的について4つ書きなさい。

問題7

「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月 文部科学省)の各段階における安全教育の目標について、①~⑩に最も適する語句を下のア~ノから1つずつ選び、その記号を書きなさい。

○小学校

安全に行動することの大切さや、「生活安全」「交通安全」「災害安全」に関する様々な危険の要因や事故等の防止について理解し、日常生活における安全の状況を判断し進んで安全な行動ができるようにするとともに、周りの人の安全にも( ① )できるようにする。また、簡単な応急手当ができるようにする。

○中学校

地域の安全上の課題を踏まえ、交通事故や( ② )等の実情、災害発生のメカニズムの基礎や様々な地域の災害事例、日常の備えや災害時の助け合いの大切さを理解し、日常生活における危険を( ③ )し自他の安全のために主体的に行動できるようにするとともに、地域の安全にも貢献できるようにする。また、( ④ )等の応急手当ができるようにする。

○高等学校

安全で安心な社会づくりの意義や、地域の自然( ⑤ )の特色と自然災害の種類、過去に生じた規模や頻度等、我が国の様々な安全上の課題を理解し、自他の安全状況を適切に( ⑥ )し安全な生活を実現するために適切に( ⑦ )し行動できるようにするとともに、地域社会の一員として自らの( ⑧ )ある行動や地域の安全活動への積極的な( ⑨ )等、安全で安心な社会づくりに貢献できるようにする。

○特別支援学校及び特別支援学級

児童生徒等の( ⑩ )の状態や特性及び発達の程度等、さらに地域の実態等に応じて、安全に関する資質・能力を育成することを目指す。

| ア 参加 | イ 虐待 | ウ 障害 | エ 意見 | オ 犯罪 |

| カ 注意 | キ 意思決定 | ク 規律 | ケ 管理 | コ 安否確認 |

| サ 事件 | シ 避難 | ス 傷病 | セ 責任 | ソ 自己決定 |

| タ 環境 | チ 態度 | ツ 発見 | テ 技能 | ト 予測 |

| ナ 訓練 | ニ 心肺蘇生 | ヌ 改善 | ネ 配慮 | ノ 評価 |

【青森県】養護教諭の過去問(解答)

問題1

(1) ①

- ア: 細菌

- イ: ウイルス

- ウ: 出席停止

- エ: アレルギー性結膜炎

- オ: 視力低下

- カ: 眼瞼炎

- キ: 内反症

- ク: 角膜

- ケ: 手術

- コ: 麦粒腫

- サ: 霰粒腫

- シ: 斜視

- ス: 斜位

(1) ②

- ア: 滲出性中耳炎

- イ: 慢性中耳炎

- ウ: 難聴

- エ: くしゃみ

- オ: 鼻水

- カ: 鼻づまり

- キ: 鼻出血

- ク: 花粉

- ケ: 副鼻腔炎

- コ: 慢性鼻炎

(2) 学校保健安全法施行規則

(3)

- ① 21日以内

- ② 5年間

- ③

- 感染症又は食中毒の発生したとき。

- 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。

- 夏季における休業日の直前又は直後。

- 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。

- 卒業のとき。

問題2

(1)

- ① 寛骨

- ② 大腿骨

- ③ 膝蓋骨

- ④ 脛骨

- ⑤ 腓骨

- ⑥ 中足骨

- ⑦ 指骨

(2)

- ① 下垂体 (脳下垂体も可)

- ② 甲状腺

- ③ 副腎 (副腎皮質または副腎髄質も可)

- ④ 膵臓

- ⑤ 卵巣

- ⑥ 精巣

(3)

- ① 促進

- ② 抑制

問題3

(1)

- ア: 1500

- イ: 17

- ウ: 28

- エ: 30

- オ: 80

- カ: 0.10 (0.1も可)

- キ: 気流

- ク: 10

- ケ: 二酸化窒素

- コ: ホルムアルデヒド

- サ: パラジクロロベンゼン

- シ: 100

- ス: 300

- セ: 500

- ソ: 20

- タ: 10

(2) 2回

(3) 1回

問題4

- 【例】睡眠の大切さを理解させ、生活習慣の見直しができるように指導する。

- 【例】受験期の心や身体の自己健康管理について指導する。

問題5

(1)

- ア: 表皮

- イ: 赤く

- ウ: 真皮

- エ: 水ぶくれ

- オ: 乾いて

(2) 【例】冷たい水や水道水で痛みが取れるまで冷やす。

問題6

- 【例】きずに当てた保護ガーゼの支持固定

- 【例】副子の固定

- 【例】手や腕を吊る

- 【例】強く巻くことによる止血

問題7

- ① ネ

- ② オ

- ③ ト

- ④ ニ

- ⑤ タ

- ⑥ ノ

- ⑦ キ

- ⑧ セ

- ⑨ ア

- ⑩ ウ

▼PDFデータはこちらよりダウンロードできます!

▼養護教諭の過去問や活用方法は以下の記事をご覧ください。