教員採用試験の専門科目「養護教諭」の試験対策は順調に進んでいますか?

専門科目の対策を始めるにあたり、「どんな問題が出るんだろう?」「今の自分の実力で大丈夫かな?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。最も効率的な対策は、過去問を徹底的に解くことです。過去問は、試験の傾向や出題形式を把握する上で、何よりの道しるべとなります。

▼養護教諭の過去問(全国版)はこちらのnoteをご覧ください!全国47都道府県・政令指定都市の中から、5年分・合計150以上の過去問を収録しています!

この記事では、2021年度北海道・札幌市教員採用試験(養護教諭)で実際に出題された専門科目の過去問を掲載しています。

ぜひ、ご自身の知識を試しながら、今後の学習計画を立てるための参考にしてください!

掲載している過去問は、2021年度の試験実施時点の法令や制度に基づいています。

養護教諭の職務に関わる法令等は、社会情勢の変化に伴い改正される場合があります。最新の情報は、必ず文部科学省や厚生労働省の公式サイト、教育委員会が発表する最新の試験要項で確認してください。

ご自身の責任において、正確な情報を入手し、学習を進めるようにしましょう。

【北海道・札幌市】養護教諭の過去問(問題)

令和3年度(2021年度) 北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査

試験時間:60分間

第1問

次の文は、養護教諭の職制の向上に関する歴史についてまとめたものである。問1〜問6に答えなさい。

- ○明治38年

-

岐阜県の小学校で当時流行していた( ① ) 対策として学校看護婦が採用された。

- ○昭和16年

-

「国民学校令(勅令第148号)」が公布され、「( ② )は学校長の命を承け児童の養護を掌る」と規定された。

- ○平成7年

-

( ③ ) の一部改正が行われ、保健主事に幅広く人材を求める観点から、保健主事には、教諭に限らず、養護教諭も充てることができるようになった。

- ○平成9年

-

保健体育審議会答申「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について」において、養護教諭の行う( ④ ) が重要視された。

- ○平成20年

-

学校保健法の一部改正が行われ、名称も学校保健安全法に改称された。

主な改正内容は、

- 養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導、健康観察、健康相談の充実

- 地域の医療機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実

- 学校の( ⑤ ) するための全国的な基準の法制化

などである。

問1 (No.1)

空欄①に当てはまる語句について、正しいものを選びなさい。

ア 結核

イ トラコーマ

ウ 寄生虫病

エ 腸チフス

問2 (No.2)

空欄②に当てはまる語句について、正しいものを選びなさい。

ア 養護教諭

イ 学校看護婦

ウ 養護訓導

エ 保健主事

問3 (No.3)

空欄③に当てはまる語句について、正しいものを選びなさい。

ア 教育基本法

イ 学校教育法施行規則

ウ 教育公務員特例法施行令

エ 教育職員免許法

問4 (No.4)

空欄④に当てはまる語句について、最も適当なものを選びなさい。

ア 保健教育

イ 保健指導

ウ 健康観察

エ 健康相談

問5 (No.5)

空欄⑤に当てはまる語句について、最も適当なものを選びなさい。

ア 環境衛生水準を確保

イ 備品・医薬品を管理

ウ 救急処置の範囲を明確化

エ 通学路の安全を確保

問6 (No.6)

下線部について説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、最も適当なものを選びなさい。

- a. ロワーマネジメントに位置付けられており、学校保健の最前線で活動する担当者として職務を遂行する。

- b. 保健に関する事項の管理に当たるが、保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、保健主事を置かないことができる。

- c. 学校保健計画の作成の中心となり、その計画には、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、当該学校の施設及び設備の安全点検を必ず盛り込む。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 正 | 正 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 誤 | 誤 |

第2問

(No.7)保健室経営計画に関して説明したa~cの文の正誤の組合せとして、最も適当なものを選びなさい。

- a. 児童生徒の健康課題の解決に向けた保健室経営計画(課題解決型)を立てることにより、児童生徒の健康課題を全教職員で共有することができる。

- b. 校長は、学校経営に保健室経営計画を明確に位置付け、養護教諭が中心となって保健室経営を推進・充実できるようにリーダーシップを発揮する。

- c. 学校保健活動の年間を見通した総合的な基本計画であるため、全ての教職員で役割を分担し、家庭や地域の関係者と連携して組織的に取組を推進する。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 正 | 正 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 誤 |

| オ | 誤 | 誤 | 誤 |

第3問

学校安全について、問1、問2に答えなさい。

問1 (No.8)

次の文は、「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月 文部科学省) に示されている学校安全の考え方に関する内容の一部である。空欄①、②に当てはまる語句の組合せとして、最も適当なものを選びなさい。

- 学校安全のねらいは、児童生徒等が、自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、( ① )資質・能力を育成するとともに、児童生徒等の安全を確保するための環境を整えることである。

- 事故等を防ぐとともに、発生時の被害を最小限にするためには、必要に応じて学校保健や生徒指導等の関連領域と連携し、学校安全における「( ② )安全」「交通安全」「災害安全」の各領域を通じて、安全教育と安全管理に関する活動を充実させる必要がある。

| ① | ② | |

|---|---|---|

| ア | 他の人や社会の安全に貢献できる | 環境 |

| イ | 生涯にわたって健康を保持増進する | 環境 |

| ウ | 他の人や社会の安全に貢献できる | 生活 |

| エ | 生涯にわたって健康を保持増進する | 生活 |

問2 (No.9)

「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成30年2月 文部科学省) に示されている応急手当を実施する際の留意点について説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、最も適当なものを選びなさい。

- a. 被害児童生徒等の生命に関わる緊急事案については、管理職への報告よりも救命処置を優先させ、迅速に対応する。

- b. 一次救命処置として、呼吸の有無又は正常な呼吸かどうかが分からない場合は、直ちに胸骨圧迫を開始する。

- c. 応急手当を優先しつつも、事故等の発生状況や事故等発生後の対応及びその結果について、適宜メモを残すことを心掛け、対応が一段落した時点でメモを整理する。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 正 | 誤 |

| ウ | 誤 | 正 | 正 |

| エ | 誤 | 正 | 誤 |

| オ | 誤 | 誤 | 誤 |

第4問 (No.10)

学校環境衛生に関するある学校の事例①〜③を読んで、事後措置について説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、正しいものを選びなさい。

① 換気及び保温等(揮発性有機化合物)

8月中旬、コンピュータ教室において検査を実施した。天気は快晴、午前9時の教室の温度は24℃、湿度60%であった。拡散方式で揮発性有機化合物の採取を行ったところ、ホルムアルデヒドが200µg/㎡検出された。

② 採光及び照明(照度、まぶしさ)

10月中旬、コンピュータを使用する教室において検査を実施した。天気は晴れ、午後2時の教室の温度は23℃、湿度58%であった。点灯した状態で、黒板の最小照度は520ルクス、最大照度は700ルクスであり、教室の最小照度は260ルクス、最大照度は2,670ルクスであった。また、窓側に近い机上は2,300ルクス以上の照度であり、まぶしさが確認された。

③ 換気及び保温等(換気)

12月中旬、教室において検査を実施した。天気は曇り、午前10時の教室の温度は19℃、湿度30%、授業時間内の二酸化炭素濃度は2,500ppmであった。

- a. ①の検査の結果、基準を満たしていることから、特に事後措置は行わなかった。

- b. ②の検査の結果、黒板の照度は基準を満たしているが、教室の照度は基準を満たしていないことから、蛍光灯の交換と厚手のカーテンの設置を行った。

- c. ③の検査の結果、基準を満たしていないことから、教室の窓や入り口の戸等を開け、自然換気を行った。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 正 | 誤 |

第5問

児童生徒等の健康診断について、問1〜問3に答えなさい。

問1 (No.11)

学校保健安全法施行規則第六条の検査項目のうち、中学校第2学年において除くことのできる項目として、正しいものを選びなさい。

ア 栄養状態

イ 聴力

ウ 耳鼻咽頭疾患の有無

エ 結核の有無

オ 心臓の疾病及び異常の有無

問2 (No.12)

四肢の状態の検査について説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、最も適当なものを選びなさい。

- a. 全ての児童生徒に対し視診を行う。

- b. オスグッド病のスクリーニングのため、腰を曲げたり反らしたりしたときの腰の痛みの有無を確認する。

- c. 学校生活への支障が明らかでなくとも、身体が固い等の指摘がある場合は、事後措置として日常生活上の注意事項を伝える。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 誤 | 誤 |

問3 (No.13)

視力及び聴力の検査に関する内容として、適当なものの組合せを選びなさい。

- ① 視力表の視標面の照度は、1,000〜1,500ルクスとする。

- ② 視力検査は、はじめに0.3の指標から開始することを原則とし、上下左右のうち任意の3方向を見させ、そのうち2方向を正答できれば「正しい判別」と判定する。

- ③ 視力検査の結果、視力B (0.9〜0.7) の者は再検査を行い、再度B以下であれば眼科で受診するよう勧める。(年少、年中児は除く)

- ④ 聴力検査は、まず1,000Hz 30dBの音を聞かせ、明確な応答が得られたら、2,000Hz 40dBの音を聞かせ応答を確かめる。

- ⑤ 難聴が疑われて再検査した結果、500Hzの閾値35dB、1,000Hzの閾値40dB、2,000Hzの閾値50dB、4,000Hzの閾値60dBであった場合の聴力レベルデシベルは41.25dBであり、健康診断票の聴力の欄に41.25dB (60dB) と記載する。

ア ①③ イ ①④ ウ ②④ エ ②⑤ オ ③⑤

第6問

結核について、問1、問2に答えなさい。

問1 (No.14)

結核について説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、最も適当なものを選びなさい。

- a. 結核菌を病原体とし、空気感染(飛沫核感染)する全身の感染症であり、感染性がある(他人に感染を拡げる病状である)場合は入院で治療が行われる。外来通院で内服の治療を受けている場合は、感染性がないということを意味するため、特別な感染対策は必要ないと考えてよい。

- b. 結核を予防するために接種するBCGワクチンは、予防接種法において、生後6ヵ月に至るまでに接種することとされている。

- c. 結核の治療においては、服薬を続けることが重要であり、耐性菌ができないように、保健所が結核にり患した者の服薬支援を行っている。保健所は、直接目の前で服薬してもらったり、残薬が減っていることを確認したりするなどの服薬支援計画を立て、学校に対して服薬支援を依頼することができる。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 正 | 誤 |

| ウ | 正 | 誤 | 正 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 誤 | 誤 |

問2 (No.15)

結核の有無の検査に関する内容として、適当でないものを選びなさい。

- ア 問診の結果、自覚症状について「はい」と答えた者については、その原因として結核が否定できない場合には、精密検査の実施を待つことなく、なるべく速やかに医療機関を受診する必要がある。

- イ 問診等で精密検査が必要となった児童生徒等の転出入の際には、結核の集団発生を防ぐために、健康診断票を転学先に送付することは大変重要である。

- ウ 海外の現地校からの編入で、健康に関する関係書類の送付がない場合には、保護者からの聞き取りなどで十分に健康情報を得るとともに、場合によっては学校医による健康診断を実施する。

- エ 検査の結果、発病のおそれがあると診断された者については、おおむね3ヵ月後に再度結核の有無の検査を行う。

第7問

学校において予防すべき感染症に関する内容について、問1〜問3に答えなさい。

問1 (No.16)

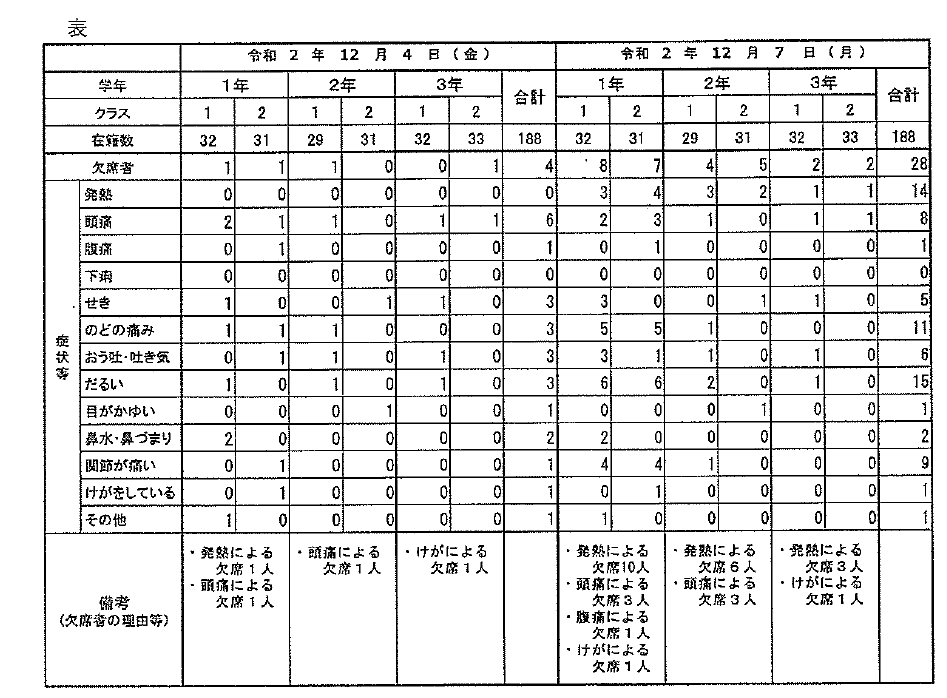

次の表は、B市立A中学校の12月4日 (金) と12月7日 (月) の朝の健康観察の結果を養護教諭Rがまとめたものである。感染拡大の防止のために、12月7日 (月) に養護教諭Rが行った対応として、最も適当なものを選びなさい。

ア 感染性胃腸炎の流行の兆しと判断し、保健委員の生徒にトイレのアルコール消毒を行うよう指導した。

イ 冬に多くみられる咽頭結膜熱の流行の兆しと判断し、咽頭結膜熱と診断された生徒及びその疑いがある生徒に出席停止の指示を行った。

ウ インフルエンザの流行の兆しと判断し、学校医に報告するとともに、感染拡大の防止を図るための指導及び助言を依頼した。

エ 欠席状況から、何らかの感染症の流行が始まっている可能性があると考えたが、2日間のデータだけでは判断が難しいため、3日後まで欠席状況の変化を観察してから、管理職に報告することとした。

問2 (No.17)

感染症に関する内容として、適当なものの組合せを選びなさい。

① マイコプラズマ感染症は、2〜3週間程度の潜伏期間を経て、咳が徐々に激しくなる感染症であり、中耳炎や発疹を伴うこともある。

② 伝染性紅斑は、黄色ブドウ球菌を病原体とし、紅斑、水疱ができる主として接触感染する感染症であり、幼児から小学校低学年に多い。

③ 帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスに初感染した後、免疫状態が低下したときなどに潜伏していたウイルスが再活性化することで発症する。

④ 手足口病は、口腔粘膜と四肢末端に水疱性発疹を生じる感染症であり、予防法としては、排便後や排泄物の後始末後の手洗いが重要である。

⑤ アタマジラミ症は、アタマジラミが頭皮に寄生し、頭皮に皮膚炎を起こす感染症である。集団の場での直接接触や、タオル、帽子などを介しての間接接触により感染するため、駆除が確認されるまでは、出席停止となる。

ア ①②④ イ ①②⑤ ウ ①③④ エ ②③⑤ オ ③④⑤

問3 (No.18)

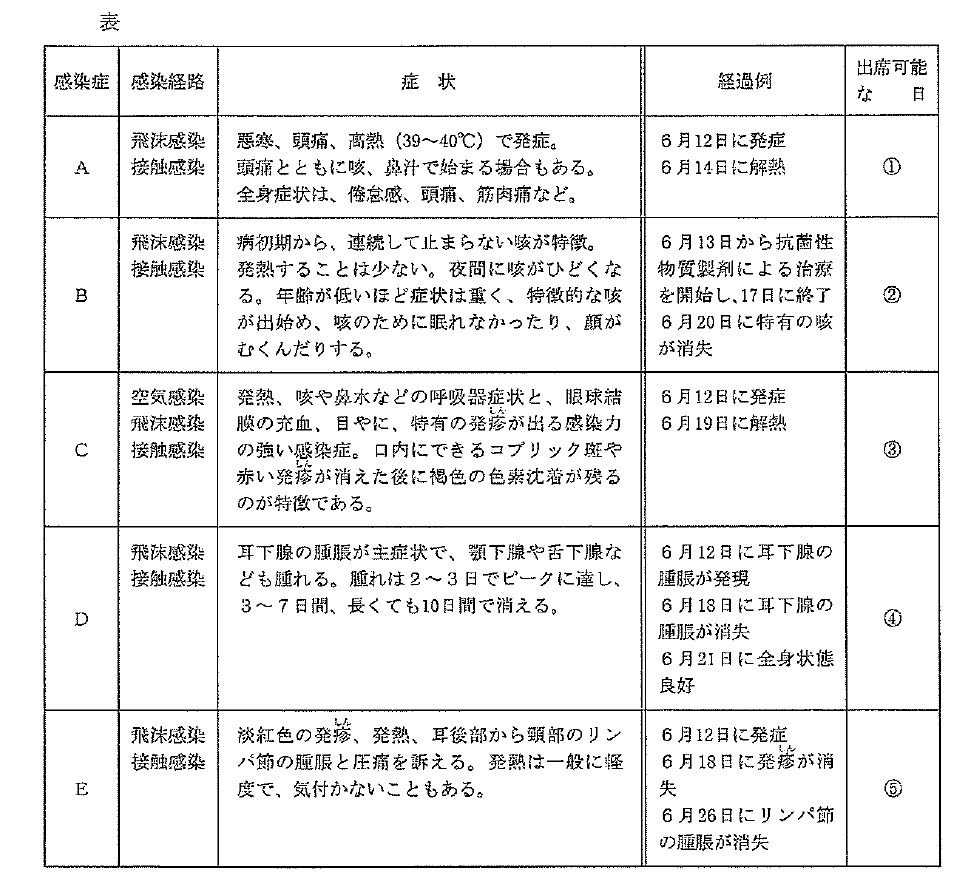

次の表は、学校保健安全法施行規則第十八条において、第二種に規定されている感染症の経過の例である。学校保健安全法施行規則第十九条に規定されている出席停止の期間の基準に照らして、表中のA〜Eの感染症の出席可能な日の組合せとして正しいものを選びなさい。

ただし、学校医やその他の医師による出席停止期間に対する指示はなかったものとする。また、曜日は考えないこととする。

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |

|---|---|---|---|---|---|

| ア | 6月18日 | 6月18日 | 6月23日 | 6月22日 | 6月19日 |

| イ | 6月17日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月17日 | 6月19日 |

| ウ | 6月18日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月22日 | 6月19日 |

| エ | 6月19日 | 6月18日 | 6月23日 | 6月19日 | 6月27日 |

| オ | 6月18日 | 6月19日 | 6月23日 | 6月17日 | 6月27日 |

第8問

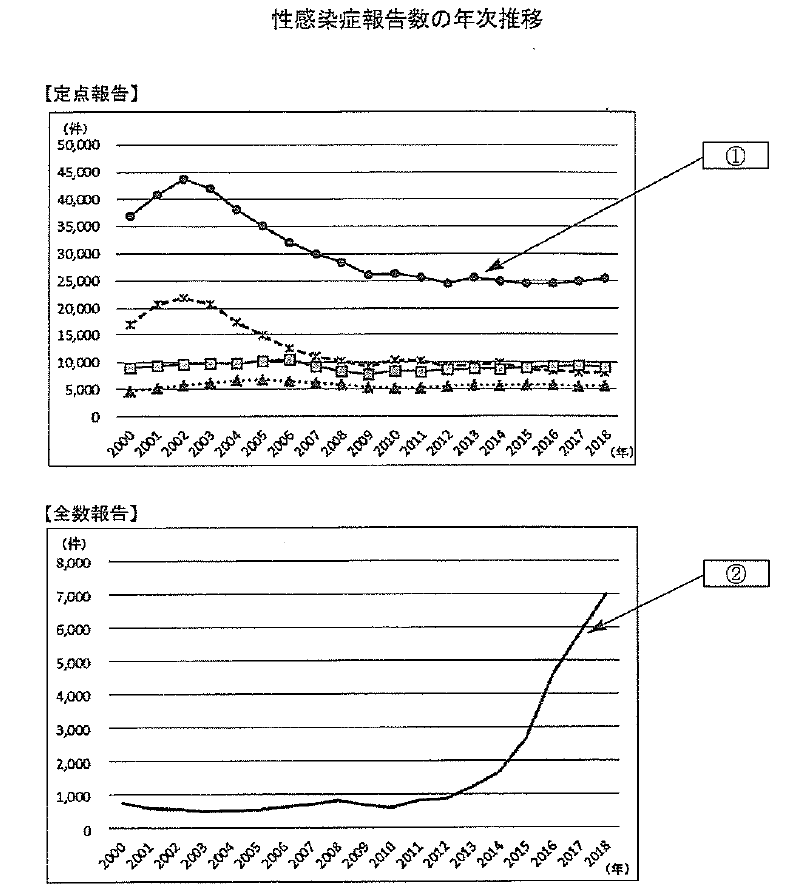

次のグラフは、日本における性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒、淋菌感染症の報告数の年次推移を表したものである。性感染症について、問1〜問3に答えなさい。

問1 (No.19)

グラフ中の①に当てはまる性感染症として、正しいものを選びなさい。

ア 性器クラミジア感染症

イ 性器ヘルペスウイルス感染症

ウ 尖圭コンジローマ

エ 梅毒

オ 淋菌感染症

問2 (No.20)

グラフ中の②に当てはまる性感染症として、正しいものを選びなさい。

ア 性器クラミジア感染症

イ 性器ヘルペスウイルス感染症

ウ 尖圭コンジローマ

エ 梅毒

オ 淋菌感染症

問3 (No.21)

性感染症に関する内容として、適当なものの組合せを選びなさい。

① 膣や尿道口のみならず、眼、鼻、口、肛門などの粘膜からも感染する。

② 低用量ピルを正しく服用することにより、予防効果が得られる。

③ 主な予防法は、コンドームなどにより粘膜と粘膜が直接触れないようにすることである。尖圭コンジローマは、子宮頸がんとともに、ワクチンによる予防も有効である。

④ 梅毒は、初期に風邪のような症状が見られ、症状が出たり消えたりするため、放置する人が多い。

⑤ 淋菌感染症は、耐性菌が問題になっていることから、治療後に治癒したことを検査で確認することが重要である。

ア ①④ イ ①⑤ ウ ③④ エ ③⑤ オ ②④

第9問

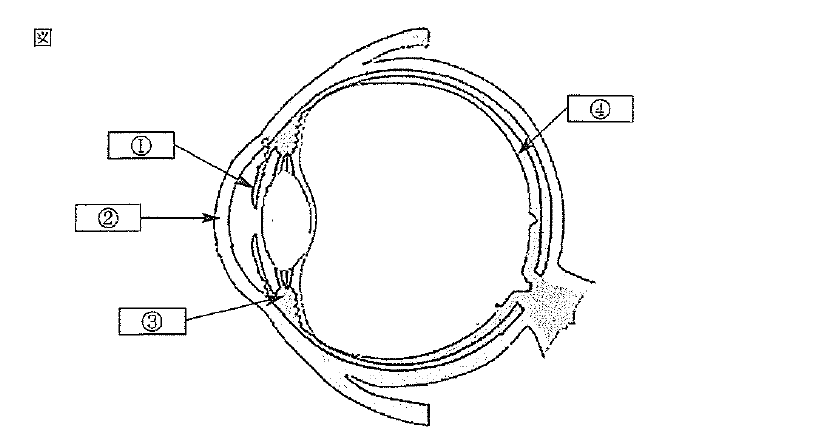

眼の構造や異常に関する内容について、問1〜問3に答えなさい。

問1 (No.22)

次の図は、眼の構造について模式的に示したものである。①〜④に当てはまる名称の組合せとして、正しいものを選びなさい。

| ① | ② | ③ | ④ | |

|---|---|---|---|---|

| ア | 虹彩 | 結膜 | 毛様体小帯(チン小帯) | 網膜 |

| イ | 瞳孔 | 角膜 | 毛様体小帯(チン小帯) | 網膜 |

| ウ | 瞳孔 | 結膜 | 毛様体 | 強膜 |

| エ | 虹彩 | 角膜 | 毛様体小帯(チン小帯) | 強膜 |

| オ | 虹彩 | 角膜 | 毛様体 | 網膜 |

問2 (No.23)

屈折異常等に関して説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、正しいものを選びなさい。

- a. 無調節状態で、網膜の前で焦点を結ぶ眼を遠視という。眼軸(眼球の奥行き)が短いか、眼の光学系(角膜や水晶体)の屈折が弱いことによる。

- b. 左右の眼の屈折度が異なり、左右の網膜に映る大きさが異なる状態を乱視という。眼精疲労の原因となることがある。

- c. 自分が見ようとする目標に両眼が同時に向かず、片眼は目標に他の眼は目標外の方向に向いているものを不同視という。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 誤 | 正 | 正 |

| エ | 誤 | 誤 | 誤 |

| オ | 誤 | 誤 | 正 |

問3 (No.24)

眼の疾病や異常等に関して説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、最も適当なものを選びなさい。

- a. 化学薬品が眼に飛入した場合は、酸性、アルカリ性にかかわらず、できる限り早く、大量の水で洗眼することが大切である。

- b. 心因性視覚障害は、視野障害や色覚異常、瞬目(まばたき)過多など様々な症状が現れ、小学生の女子に多い傾向にある。

- c. 急性出血性結膜炎は、アデノウイルスを病原体とし、プール水や手指などを介して感染する。結膜充血、まぶたの腫脹、異物感、めやに、角膜びらんなどの症状が見られ、角膜炎の後、角膜混濁により視力障害を残す可能性がある。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 正 | 誤 |

| ウ | 正 | 誤 | 正 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 誤 | 正 |

第10問 (No.25)

次の事例を読んで、生徒Kに対する養護教諭Mの対応について説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、文部科学省が示している「自殺のサインと対応」を踏まえて、最も適当なものを選びなさい。

高校1年生の生徒Kは、高校入学直後は勉強にも部活動にも積極的に取り組んでいたが、11月頃から遅刻をしたり、部活動を体調不良で休んだりする日が増え、教室でも暗い表情で窓の外をぼんやり眺めていることが多くなった。生徒Kの変化に気付いたホームルーム担任Tが母親に連絡を取ったところ、家でも口数が少なく食欲が落ちているが、原因は思い当たらず心配しているとのことだった。保健室への来室も増えていたが、体調不良の原因は本人にも分からないとのことだった。保健室で養護教諭Mが時間をとって話をよく聞いたところ、本人から「死にたいと思うことがある。このことは誰にも言わないでほしい。」と自殺をほのめかす言葉があった。

- a. 自殺の心理として、自分が今抱えている苦しみが永遠に続くという思い込みにとらわれていることがあるため、「大丈夫、頑張れば必ず元気になるよ」と声をかけ続ける。

- b. 言葉に出して心配していることを伝えるとともに、「どんなときに死にたいと思ってしまうの?」など、「死にたい」という気持ちについて、率直に尋ねる。

- c. 信頼関係が破綻しないよう守秘義務の原則に立ちながら、どのように校内で連携できるか、共通理解を図ることができるかについて、関係職員で検討する。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 誤 | 誤 |

第11問

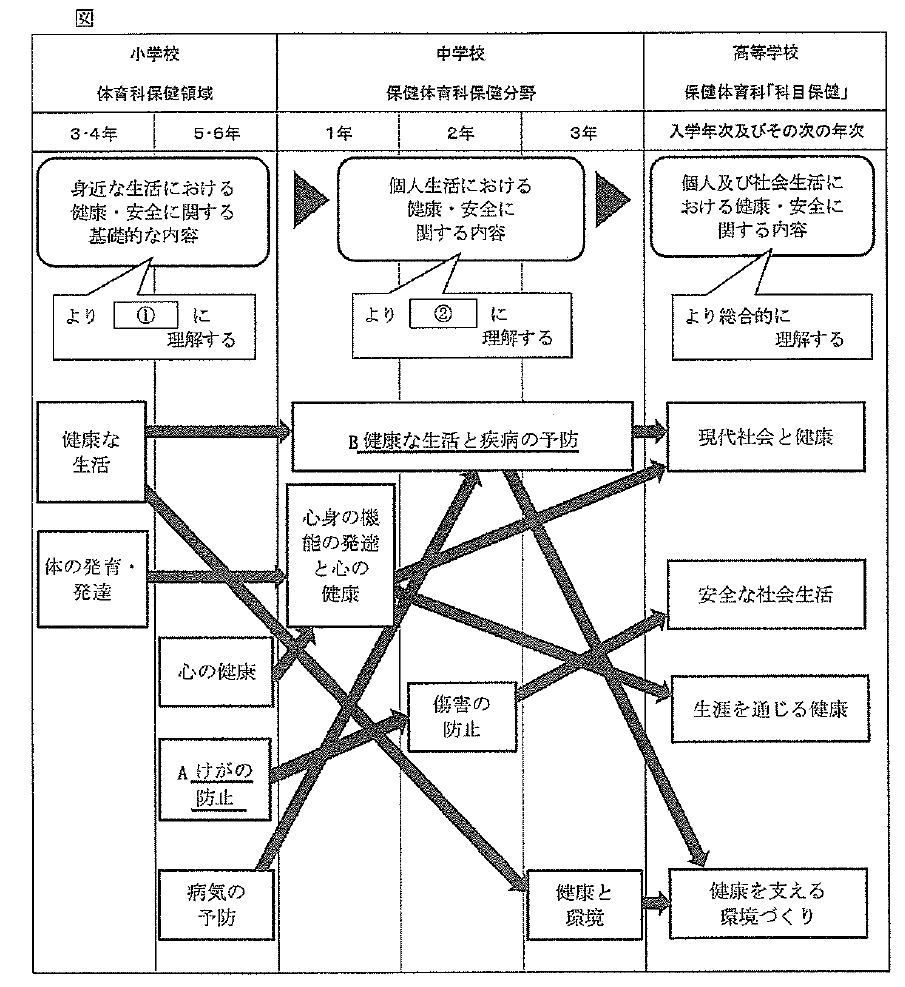

次の図は、「改訂『生きる力』を育む小学校保健教育の手引」(平成31年3月 文部科学省)における「保健における体系イメージ」及び「保健における内容の系統性」を示したものである。問1〜問3に答えなさい。

問1 (No.26)

空欄①、②に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを選びなさい。

| ① | ② | |

|---|---|---|

| ア | 科学的 | 汎用的 |

| イ | 実践的 | 科学的 |

| ウ | 体験的 | 概念的 |

| エ | 実践的 | 概念的 |

| オ | 体験的 | 科学的 |

問2 (No.27)

下線部Aに関して、「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説体育編」(平成29年7月)における指導内容について説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、正しいものを選びなさい。

- a. 交通事故、水の事故、学校生活の事故や、犯罪被害の防止には、危険な場所の点検などを通して、校舎や遊具など施設・設備を安全に整えるなど、安全な環境をつくることが必要であることを理解できるようにする。

- b. 胸骨圧迫、AED(自動体外式除細動器)使用などの心肺蘇生法、包帯法や止血法としての直接圧迫法などを取り上げ、実習を通して応急手当ができるようにする。

- c. すり傷、鼻出血、やけどや打撲などを適宜取り上げ、実習を通して、傷口を清潔にする、圧迫して出血を止める、患部を冷やすなどの自らできる簡単な手当ができるようにする。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 正 | 誤 |

問3 (No.28)

下線部Bに関して、「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説保健体育編」(平成29年7月)における内容の取扱いについて説明したa〜cの文の正誤の組合せとして、正しいものを選びなさい。

- a. 「個人の健康を守る社会の取組」については、学校でも、健康診断や学校給食など様々な活動が行われていることについて触れるものとする。

- b. 「感染症の予防」については、後天性免疫不全症候群(エイズ)及び性感染症についても取り扱うものとする。

- c. 「喫煙、飲酒、薬物乱用と健康」については、心身への急性影響及び依存性について取り扱うこと。また、薬物は、覚醒剤や大麻等を取り扱うものとする。

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ア | 正 | 正 | 正 |

| イ | 正 | 誤 | 正 |

| ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 正 |

| オ | 誤 | 正 | 誤 |

【北海道・札幌市】養護教諭の過去問(解答)

| 問題番号 | 正答 | 配点(点) | 問題番号 | 正答 | 配点(点) |

|---|---|---|---|---|---|

| No.1 | イ | 3 | No.15 | エ | 3 |

| No.2 | ウ | 3 | No.16 | ウ | 3 |

| No.3 | イ | 3 | No.17 | ウ | 4 |

| No.4 | エ | 3 | No.18 | ア | 4 |

| No.5 | ア | 3 | No.19 | ア | 3 |

| No.6 | オ | 4 | No.20 | エ | 3 |

| No.7 | ア | 4 | No.21 | イ | 4 |

| No.8 | ウ | 3 | No.22 | オ | 4 |

| No.9 | ア | 4 | No.23 | オ | 4 |

| No.10 | エ | 4 | No.24 | ア | 4 |

| No.11 | イ | 3 | No.25 | エ | 4 |

| No.12 | イ | 4 | No.26 | イ | 3 |

| No.13 | オ | 4 | No.27 | イ | 4 |

| No.14 | ウ | 4 | No.28 | エ | 4 |

▼PDFデータはこちら

▼養護教諭の過去問や活用方法は以下の記事をご覧ください。