専門科目「栄養教諭」の試験対策は順調に進んでいますか?

専門科目の対策を始めるにあたり、「どんな問題が出るんだろう?」「今の自分の実力で大丈夫かな?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。最も効率的な対策は、過去問を徹底的に解くことです。過去問は、試験の傾向や出題形式を把握する上で、何よりの道しるべとなります。

▼栄養教諭の過去問(全国版)はこちらのnoteをご覧ください!全国47都道府県・政令指定都市の中から、4年分・合計150以上の過去問を収録しています!

この記事では、2021年度宮城県・仙台市教員採用試験(栄養教諭)で実際に出題された専門科目の過去問を掲載しています。ぜひ、ご自身の知識を試しながら、今後の学習計画を立てるための参考にしてください!

掲載している過去問は、2021年度の試験実施時点の法令や制度に基づいています。

栄養教諭の職務に関わる法令(学校給食法、食品衛生法、栄養士法など)は、社会情勢の変化に伴い改正される場合があります。最新の情報は、必ず文部科学省や厚生労働省の公式サイト、教育委員会が発表する最新の試験要項で確認してください。

ご自身の責任において、正確な情報を入手し、学習を進めるようにしましょう。

専門科目「栄養教諭」の問題

第1問

次の各問いに答えなさい。

問1 次の文は、学校給食法の一部です。文中の( a )〜( e )にあてはまる語句を、あとの選択肢からそれぞれ選び、条文を完成させなさい。

第一条

この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の( a )及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

第二条

学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

- 一 適切な( b )による健康の保持増進を図ること。

- 二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

- 三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び( c )を養うこと。

- 四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに( d )に寄与する態度を養うこと。

- 五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度 を養うこと。

- 六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

- 七 食料の生産、( e )について、正しい理解に導くこと。

【選択肢】

- 理解促進

- 流通及び消費

- 普及充実

- 健全な心身

- 栄養の摂取

- 食事の摂取

- 協同の精神

- 環境の保全

- 消費経済

- 自然愛護

問2 次の文A、Bは、学校給食法第11条で規定されている経費の負担に関して説明したものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、国の負担とする。

B:学校給食費は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。

【選択肢】

| A | B | |

|---|---|---|

| 1 | 正 | 正 |

| 2 | 正 | 誤 |

| 3 | 誤 | 正 |

| 4 | 誤 | 誤 |

問3 次の文A〜Dは、学校給食法施行規則に規定されている「学校給食の開設等の届出」について述べたものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:届出書には、完全給食、補食給食又はミルク給食の別及び毎月の実施回数を記載しなければならない。

B:完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、おかずである給食をいう。

C:ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。

D:学校給食の実施人員は、届出書には記載しなくてもよい。

【選択肢】

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 正 | 正 | 正 |

| 2 | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| 4 | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 | 誤 |

第2問

「食に関する指導の手引-第二次改訂版-」(平成31年3月文部科学省)に関する次の各問いに答えなさい。

問1 次の文は、食に関する指導において育成する資質・能力について示されたものです。文中の( a )〜( d )にあてはまる語句を、あとの選択肢からそれぞれ選びなさい。

(知識・技能)

( a )や栄養バランス、食文化等についての理解を図り、健康で健全な食生活に関する知識や技能を身に付けるようにする。

(思考力・判断力・表現力等)

食生活や( b )について、正しい知識・情報に基づき、自ら管理したり判断したりできる能力を養う。

(学びに向かう力・人間性等)

( c )に、自他の健康な食生活を実現しようとし、食や食文化、食料の生産等に関わる人々に対して感謝する心を育み、食事のマナーや食事を通じた( d )を養う。

【選択肢】

- 食物の重要性

- 食の流通

- 食の選択

- 人間関係形成能力

- 総合的

- 食事の重要性

- 主体的

- 社会に貢献する力

問2 次の文A〜Cは、学校における食育推進の評価について述べたものです。正誤の組合せとして適切なものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:活動指標の評価項目は、各学校の実情に合わせて、「給食の時間における食に関する指導」「個別的な相談指導」の2つの区分の中から必要な項目を選択、加除修正して決定する。

B:成果指標の評価項目は、各学校の実情に合わせて、必要な項目を選択し、対象とする学年や様式、評価の方法等についても適宜、設定する。

C:評価結果を踏まえ、食育推進組織において次年度の計画に向けて改善点を検討する際には、校長に客観的な評価資料を示し、具体的な改善点を相談した上で、全教職員に共通理解を図るとよい。

【選択肢】

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 |

| 2 | 正 | 誤 | 正 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 |

第3問

「学校給食衛生管理基準」(平成21年3月文部科学省)に関する次の各問いに答えなさい。

問1 次の文A〜Dは、学校給食衛生管理基準に基づいた学校給食での対応に関するものです。正誤の組合せとして適切なものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:分量、重量の異なる食品(小学生用(低学年・中学年・高学年)、中学生用等)の保存食は、それぞれ別々に採取し保存する。

B:使用水について日常点検で異常を認め、または残留塩素濃度が基準に満たない場合は、再検査を行い、その上で適と判定した水を使用した場合は、使用水1Lを-20℃以下、2週間以上保存食用冷凍庫で保存する。

C:児童生徒の教育活動の一環で加工した食品を給食に活用する場合は、常温保存できる食品であっても保存食を採取する。

D:調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後4時間以内に給食できるように努め、配食の時間を毎日記録する。さらに共同調理場においては、調理場搬出時及び受配校搬入時の時間を毎日記録するとともに、温度を定期的に記録する。

【選択肢】

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| 2 | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| 3 | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 | 誤 |

問2 次の文は、学校給食衛生管理基準の一部です。文中の( a )〜( e )にあてはまる語句を、あとの選択肢からそれぞれ選びなさい。

第3 1(4)③

一 献立ごとに調理作業の( a )、時間及び( b )を示した( c )並びに( d )を示した( e )を作成すること。また、( c )及び( e )を作業前に確認し、作業に当たること。

【選択肢】

- 手順

- 工程

- 調理作業工程表

- 担当者

- 作業動線図

- 食品の動線

- 献立の動線

- 衛生管理点

- 調理員

問3 次の文A〜Eは、「学校給食調理従事者研修マニュアル」(平成24年3月文部科学省)に基づいて、調理作業工程表の作成について述べたものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:下処理は、食品に付着している泥や埃などの異物を除去する工程のため、全ての食品の洗浄担当者を個別に記載しない。

B:汚染作業区域と非汚染作業区域での作業を明確にし、汚染されている可能性の高い食品を扱う作業と汚染させたくない食品を扱う作業の掛け持ちを行わないよう作成する。

C:手洗いや専用エプロンの着用、温度の計測・記録などの衛生管理点を明確にする。

D:調理終了から喫食までの時間の短縮を図るため、出来上がり時間から逆算して、作業の開始時間を示す。

E:調理作業中に担当者やタイムスケジュールの変更が生じた場合には、赤字等で修正するなど正確に記録する。

【選択肢】

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 | 誤 | 誤 |

| 2 | 誤 | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| 3 | 誤 | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 | 正 | 正 |

| 6 | 正 | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| 7 | 正 | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| 8 | 誤 | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

第4問

次の文A〜Cは、「調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅡ」(平成22年3月文部科学省)に基づいて行う洗浄・消毒の評価に関するものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:スタンプ培養法は、小型のシャーレに寒天培地が分注されたスタンプ培地を、一般生菌数用、大腸菌・大腸菌群用など目的に応じて培地を選択する。一般生菌数、大腸菌と大腸菌群の場合には、35℃で18〜24時間培養後に発育した細菌数を測定して汚染度合いを評価する。

B:拭取り培養法は、洗浄・消毒後の調理器具、機材の表面の菌数を定量的に把握できるが、ピペットなどの検査用器具が必要になり、高度な専門技術を必要とする。

C:ATP測定は、アデノシン三リン酸が検出されるか測定する。アデノシン三リン酸が存在するということは、そこに生物あるいは、生物由来の生産物が存在する証拠となる。細菌も生物のため本測定を用いるが、細菌と生物由来の汚れの別を測定することはできない。発光量から、清浄度を判定し、サンプリングから測定まで数十秒から数分で結果が得られる。

【選択肢】

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 |

| 2 | 正 | 誤 | 正 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 |

第5問

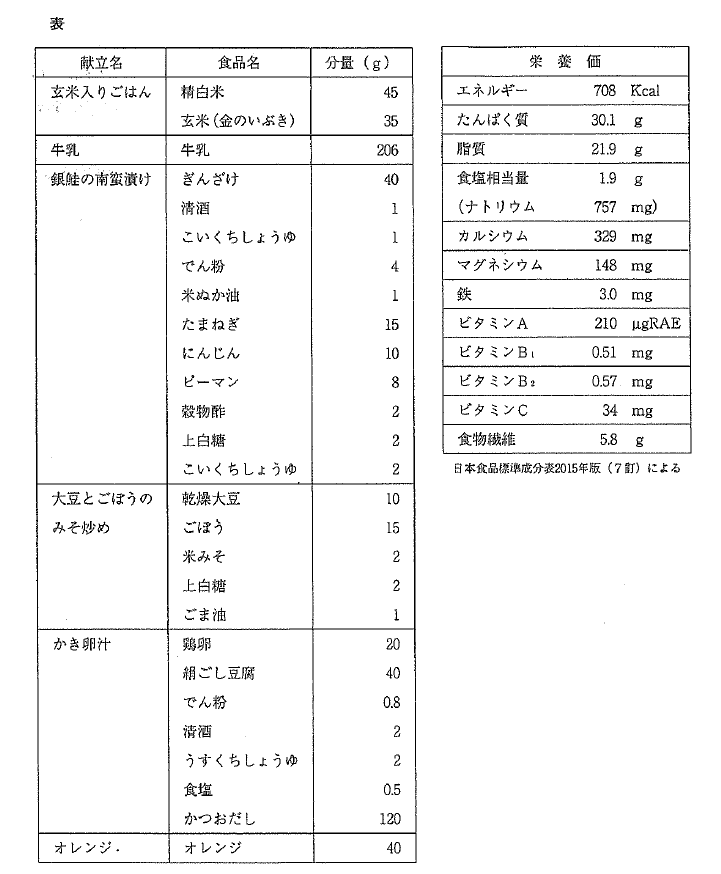

次の表は、宮城県内の小学校で実施した給食献立とその栄養価です。この小学校では、文部科学省で示されている学校給食実施基準を参考に献立を作成しています。あとの各問いに答えなさい。(ただし分量は第3・4学年の量とする。)

※銀鮭の南蛮漬けは、脂質の摂取を抑えるため、ぎんざけをスチームコンベクションオーブンによる焼き調理で行うこととして献立を作成している。

問1 次の文は、主食について述べたものです。文中の( a )〜( c )にあてはまる語句の正しい組合せを、あとの選択肢から選びなさい。

主食を「ごはん」から「玄米入りごはん」に変更したところ、栄養価のうち( a )と( b )と( c )を増やすことができた。

【選択肢】

- a:ビタミンA、b:ビタミンB₁、c:ビタミンC

- a:鉄、b:ビタミンC、c:亜鉛

- a:鉄、b:ビタミンB₁、c:食物繊維

- a:ビタミンA、b:食物繊維、c:亜鉛

問2 次の文A〜Cは、ビタミンB₁について述べたものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:学校給食摂取基準の策定にあたっては、「昼食必要摂取量」を算出すると、「食事摂取基準」の推奨量の約40%であることから、「食事摂取基準」の推奨量の40%を基準値とした。

B:不足により、神経や脳への障害が生じる。ビタミンB₁欠乏症には、脚気やウェルニッケ脳症などがある。

C:豚肉、うなぎ、卵白に多く含まれている。

【選択肢】

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 |

| 2 | 正 | 誤 | 正 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 |

問3 次の文は、かき卵汁の調理について述べたものです。誤りを含むものを、あとの選択肢から選びなさい。

【選択肢】

- 卵を入れる前に、だし汁に水溶きでん粉を加える。

- 水溶きでん粉は、でん粉の4倍の水の量で溶く。

- だし汁をしっかり沸騰させて、スパテラでよく撹拌し、溶き卵を少しずつ流し入れる。

- 卵が浮き上がってくるまで、撹拌しない。

問4 次の文は、宮城県産のギンザケについて述べたものです。文中のa、bにあてはまる語句を、あとの選択肢からそれぞれ選びなさい。

宮城県は、国内養殖ギンザケ発祥の地であり、国内生産量の9割を占めている。平成29年には、地理的表示法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)に基づき、「みやぎサーモン」として登録された。これにより、生産地や品質等の基準を満たした本品は( a )マークを使用することができるようになった。旬の( b )には、水揚げ当日に、生鮮で消費者まで届けることが可能となっている。

【選択肢(a、b共通)】

- 有機JAS

- JIS

- 特色JAS

- GI

- 3月〜7月

- 9月〜11月

- 12月〜2月

第6問

「調理場における衛生管理&調理技術マニュアル」(平成23年3月文部科学省)に関する次の各問いに答えなさい。

問1 次の文A〜Cは、「こいくちしょうゆ」と「うすくちしょうゆ」の違いについて述べたものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:「こいくちしょうゆ」は、「うすくちしょうゆ」より塩分が2%高い。

B:「こいくちしょうゆ」は、「うすくちしょうゆ」に比べて材料のもっている味を引き立てる働きをする。

C:「こいくちしょうゆ」は、香り成分、旨味成分ともに強く濃厚である。

【選択肢】

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 |

| 2 | 正 | 誤 | 正 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 |

問2 次の文A〜Dは、食材の調理の方法について述べたものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:なすの色素は水溶性のアントシアン系のナスニンで、長く煮ると色素が煮汁に溶け出るので、油通しか炒めて表面に油の膜をつくっておくと、色もきれいで煮くずれもしにくくなり、味もよくなる。油処理を行ったときは、調理の最後に加える。

B:魚を煮るときには、かつおだしを使用すると、本来の魚の味がより際立つため、おいしい煮魚ができあがる。

C:煮物にみりんを使用する場合は、基本的にはしょうゆの前に入れるが、照りをつけたい場合は、でき上がりの10分くらい前に入れる。

D:かぼちゃを大量に調理する際には、丸のままボイルするか蒸すことで、かぼちゃの表面が軟らかくなり、切りやすくなる。

【選択肢】

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 正 | 正 | 正 |

| 2 | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| 3 | 正 | 誤 | 正 | 正 |

| 4 | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| 5 | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| 7 | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

| 9 | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

| 0 | 誤 | 誤 | 誤 | 誤 |

問3 次の文A〜Cは、野菜の切り方について述べたものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:繊維に直角に切ったものは、弾力性や歯ごたえが残り、平行に切ったものは、噛み切りやすい。

B:拍子木切りは、だいこん等を5cm程度の厚さに輪切りにし、これを縦1cmの厚さに切り、さらに縦に薄切りにする。

C:色紙切りは、棒状の野菜を、周囲の丸みを切り落として四角に切ってから薄く切る。

【選択肢】

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 |

| 2 | 正 | 誤 | 正 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 |

第7問

次の問1、問2の問いに答えなさい。

問1 次の文A〜Cは、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン<令和元年度改訂>」(公益財団法人日本学校保健会)に示された食物アレルギーの各病型の特徴について述べたものです。正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:即時型とは、食物アレルギーの最も典型的な病型である。原因食物を食べて2時間以内に症状が出現し、その症状は、じんましんのような軽い症状から、生命の危険も伴うアナフィラキシーショックに進行するものまでさまざまである。

B:食物依存性運動誘発アナフィラキシーとは、特定の食物を食べた後に運動することによって、アナフィラキシーが誘発される病型である。原因物質としては小麦、甲殻類が多く、発症した場合には、じんましんからはじまり、呼吸困難やショック症状のような重篤な症状に至ることがあり注意が必要である。

C:口腔アレルギー症候群とは、シラカバやハンノキやブタクサなどの花粉アレルギーがある児童生徒等が、それらの花粉抗原と構造が似た物質を含む生の果物や野菜を食べた時に、食後5分以内に口腔内の症状(のどのかゆみ、ヒリヒリする、イガイガする、腫れぼったいなど)が誘発される。局所の症状だけで、全身的な症状に進むことはない。

【選択肢】

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 誤 | 誤 |

| 2 | 正 | 誤 | 正 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 正 | 正 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 |

問2 次の文は、「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省)において、「学校給食における食物アレルギー対応の大原則」について示したものです。文中の( a )〜( e )にあてはまる語句を、あとの選択肢からそれぞれ選びなさい。

- 食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする。

- 食物アレルギー対応委員会等により( a )に行う。

- 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「( b )」の提出を( c )とする。

- 安全性確保のため、原因食物の( d )(提供するかしないか)を原則とする。

- 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は行わない。

- 教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の( e )を示すとともに、各学校の取組を支援する。

【選択肢】

- 代替食提供

- 必須

- 管理的

- 方針

- 学校生活管理指導表

- 任意

- 組織的

- 予算

- 診断書

- 完全除去対応

第8問

次の文A〜Dは、第3次食育推進基本計画について述べたものです。正誤の組合せとして、正しいものをあとの選択肢から選びなさい。

A:2021年度までの実施となる第3次食育推進基本計画では、「幅広い世代を巻き込んだ食育の推進」、「多様な暮らしに対応した食育の推進」、「健康寿命の延伸につながる食育の推進」、「食の循環や環境を意識した食育の推進」、「食文化の継承に向けた食育の推進」の5つの重点課題を柱として取り組んでいる。

B:重点課題「食の循環や環境を意識した食育の推進」では、生産から消費までの食べ物の循環を理解するとともに、食品ロス削減等、環境へも配慮した食育の推進を目指している。

C:「食の循環や環境を意識した食育の推進」に関する目標では、推進にあたっての目標として、学校給食における地場産物を使用する割合が設定されており、26.9%を30%以上にする目標値が設定されている。

D:「食文化の継承に向けた食育の推進」に関する目標では、推進にあたっての目標として、中学校における学校給食の実施率が設定されており、87.5%から90%以上にする目標値が設定されている。

【選択肢】

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 正 | 正 | 正 |

| 2 | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| 3 | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| 4 | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| 6 | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| 7 | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| 8 | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

第9問

次の文A〜Eの正誤の組合せとして正しいものを、あとの選択肢から選びなさい。

A:遺伝子組換え食品の表示において、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物とは、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から食品製造業者まで生産、流通及び加工の各段階で相互に混入が起こらないように管理し、そのことが書類等により証明されていることをいう。このような遺伝子組換え農産物及びこれを原料とする加工食品は、「遺伝子組換えのものを分別」「遺伝子組換え」等の表示義務が食品衛生法及びJAS法により義務付けられている。

B:CSF(豚熱)は、豚やいのししの病気である。現在徹底した管理により感染豚の肉が市場に出回ることはないが、仮にCSFにかかった豚の肉や内臓を食べても人体に影響はないとされている。これは、従来から、豚肉は食中毒予防の観点から十分に加熱して食べられていることや、万一ウイルスが付着していても、インフルエンザウイルスは熱に弱く、加熱調理で容易に死滅すること、また酸に弱いため、胃酸で不活化される可能性が高いためである。

C:「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において、食料の損失・廃棄の削減が目標に設定された。

D:「フード・マイレージ」は、食料の供給構造を輸送量と輸送距離により把握するもので、食料の輸入が地球環境に与える負荷を把握することができる。

E:カメ等のハ虫類の糞便中を検査したところ、病原性大腸菌の保菌率は50〜90%とされており、日本では、ハ虫類を原因とした感染事例が発生している。教室内で飼育している場合は、接触後は石鹸でしっかり手洗いすることや飼育水を交換する際には、排水により周囲が汚染されないよう注意する必要がある。

【選択-肢】

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 正 | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| 2 | 正 | 正 | 誤 | 正 | 正 |

| 3 | 正 | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| 4 | 正 | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| 5 | 誤 | 正 | 正 | 正 | 正 |

| 6 | 正 | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| 7 | 誤 | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| 8 | 正 | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| 9 | 誤 | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

解答

第1問

- 問1 a: 3 (普及充実) b: 5 (栄養の摂取) c: 7 (協同の精神) d: 8 (環境の保全) e: 2 (流通及び消費)

- 問2: 3 (A:誤, B:正)

- 問3: 6 (A:誤, B:誤, C:正, D:誤)

第2問

- 問1 a: 6 (食事の重要性) b: 3 (食の選択) c: 7 (主体的) d: 4 (人間関係形成能力)

- 問2: 5 (A:誤, B:正, C:正)

第3問

- 問1: 3 (A:正, B:正, C:正, D:誤)

- 問2 a: 1 (手順) b: 4 (担当者) c: 3 (調理作業工程表) d: 6 (食品の動線) e: 5 (作業動線図)

- 問3: 5 (A:誤, B:正, C:正, D:正, E:正)

第4問

7 (A:誤, B:誤, C:正)

第5問

- 問1: 3

- 問2: 3 (A:正, B:正, C:誤)

- 問3: 2

- 問4 a: 4 (GI) b: 5 (3月〜7月)

第6問

- 問1: 7 (A:誤, B:誤, C:正)

- 問2: 3 (A:正, B:誤, C:正, D:正)

- 問3: 7 (A:誤, B:誤, C:正)

第7問

- 問1: 3 (A:正, B:正, C:誤)

- 問2 a: 7 (組織的) b: 5 (学校生活管理指導表) c: 2 (必須) d: 10 (完全除去対応) e: 4 (方針)

第8問

6 (A:誤, B:正, C:誤, D:正)

第9問

1 (A:正, B:正, C:正, D:正, E:誤)

▼PDFデータはこちら。