専門科目「栄養教諭」の試験対策は順調に進んでいますか?

専門科目の対策を始めるにあたり、「どんな問題が出るんだろう?」「今の自分の実力で大丈夫かな?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。最も効率的な対策は、過去問を徹底的に解くことです。過去問は、試験の傾向や出題形式を把握する上で、何よりの道しるべとなります。

▼栄養教諭の過去問(全国版)はこちらのnoteをご覧ください!全国47都道府県・政令指定都市の中から、4年分・合計150以上の過去問を収録しています!

この記事では、2021年度青森県教員採用試験(栄養教諭)で実際に出題された専門科目の過去問を掲載しています。ぜひ、ご自身の知識を試しながら、今後の学習計画を立てるための参考にしてください!

掲載している過去問は、2021年度の試験実施時点の法令や制度に基づいています。

栄養教諭の職務に関わる法令(学校給食法、食品衛生法、栄養士法など)は、社会情勢の変化に伴い改正される場合があります。最新の情報は、必ず文部科学省や厚生労働省の公式サイト、青森県の教育委員会が発表する最新の試験要項で確認してください。

ご自身の責任において、正確な情報を入手し、学習を進めるようにしましょう。

専門科目「栄養教諭」の問題

問題1

次の(1)、(2)に答えなさい。

(1) 次の①~⑥について、最も関係の深いものまたは適する語句を下のア~ツから1つずつ選び、その記号を書きなさい。

- 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

- 加工食品への栄養成分表示の義務化を示した法律。

- 食育基本法に基づく年次報告。

- 補酵素の成分として、糖代謝、脂質代謝に関与する。細胞内では補酵素Aとして存在する。

- 干ししいたけに多く含まれているうま味成分の名称。

- シラカバ花粉と交差反応性が証明されている食品。

- ア 学校給食法

- イ 食品衛生法

- ウ 食品表示法

- エ JAS法

- オ 食生活指針

- カ 食育白書

- キ 学校教育法

- ク 国民健康・栄養調査報告

- ケ グルタミン酸

- コ パントテン酸

- サ グアニル酸

- シ ナイアシン

- ス リボフラビン

- セ イノシン酸

- ソ メロン

- タ リンゴ

- チ バナナ

- ツ トマト

(2) 次の①~④に答えなさい。

- 栄養教諭制度が施行された年を書きなさい。

- 学校給食衛生管理基準の策定に当たり、基になった衛生管理の考え方を何というか、書きなさい。

- 令和元年9月に、アレルゲンを含む食品に関する表示について、特定原材料に準ずるものとして、新たに追加された食品を書きなさい。

- 唾液、膵液中に分泌されるでんぷん消化酵素を書きなさい。

問題2

次の文は、学校給食法第10条の一部である。A~Eにあてはまる語句を、下のア〜ソから1つずつ選び、その記号を書きなさい。

栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び ( A ) を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して ( B ) の配慮を必要とする児童又は生徒に対する( C ) 的な指導その他の学校給食を活用した食に関する ( D ) 的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の ( E ) 的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

ア 専門 イ 相関 ウ 全体 エ 態度 オ 管理

カ 行動 キ 技能 ク 総合 ケ 理解 コ 個別

サ 詳細 シ 能動 ス 特別 セ 実践 ソ 複合

問題3

次の1~3に答えなさい。

- 次の文は、小学校学習指導要領「総則」の「小学校教育の基本と教育課程の役割」の一部である。①~⑤にあてはまる語句を書きなさい。

学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科、( ① )及び( ② )の時間はもとより、( ③ )、道徳科、外国語活動及び ( ④ ) などにおいてもそれぞれの ( ⑤ ) に応じて適切に行うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。

- 次の文は、「食生活指針」(平成28年6月一部改正 文部科学省 厚生労働省 農林水産省)の一部である。A~Cに適する語句を書きなさい。

ごはんなどの( A )をしっかりと。

野菜・果物、牛乳・乳製品、( B )、魚なども組み合わせて。

食塩は控えめに、( C )は質と量を考えて。

- 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(令和2年1月 厚生労働省告示)における、ナトリウムの食事摂取基準(食塩相当量[g/日])について、12~14歳での目標量は、男女それぞれ何g未満と示されているか、次のア~カから1つずつ選び、その記号を書きなさい。

ア 5.0g イ 5.5g ウ 6.0g エ 6.5g オ 7.0g カ 7.5g

問題4

食育基本法に基づく「第3次食育推進基本計画」(平成28年3月18日 食育推進会議決定)について、次の(1)、(2)に答えなさい。

(1) 計画に示されている目標のうち、学校給食についての「目標」とその「目標値」を3つずつ書きなさい。

(2) 食育の総合的な促進に関する事項のうち、「学校、保育所等」において取り組むべき施策として示されている事項を、次のア〜クから4つ選び、その記号を書きなさい。

ア 学校給食の充実

イ 子供の基本的な生活習慣の形成

ウ 地産池消の推進

エ 食に関する指導の充実

オ 就学前の子供に対する食育の推進

カ 歯科保健活動における食育推進

キ 食育を通じた健康状態の改善等の推進

ク 健康寿命の延伸につながる食育推進

問題5

「学校給食衛生管理基準」(平成21年4月1日施行 文部科学省)について、次の(1)~(3)に答えなさい。

(1) 次の文は、保存食について示したものの一部である。下の①、②に答えなさい。

保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに( あ )g程度ずつビニール袋等清潔な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に ( い ) ℃以下で ( う )週間以上保存すること。

- ( あ )〜( う )にあてはまる数値を書きなさい。

- 生卵を保存食として採取する方法について書きなさい。

(2) 「学校給食施設の区分」について、非汚染作業区域にあたるものを次のア〜キから4つ選び、その記号を書きなさい。

ア 食品の選別、剥皮、洗浄等を行う場所

イ 配膳室

ウ 食品の保管場所

エ 食品の切裁等を行う場所

オ 煮る、揚げる、焼く等の加熱調理を行う場所

カ 返却された食器・食缶等の搬入場

キ 洗浄室(機械、食器具類の洗浄・消毒後)

(3) 学校給食従事者の衛生管理について、次の①、②に答えなさい。

- 手指の洗浄・消毒を行う必要がある場面を3つ書きなさい。

- 学校給食従事者がマスクを着用する理由について書きなさい。

問題6

「食に関する指導の手引―第二次改訂版―」(平成31年3月 文部科学省)について、次の1~3に答えなさい。

(1)次の文は、食に関する指導の目標である。( あ )〜( お )にあてはまる語句を書きなさい。

【知識・技能】

食事の ( あ ) や栄養バランス、食文化等についての理解を図り、健康で健全な食生活に関する知識や技能を身に付けるようにする。

【思考力・判断力・表現力等】

食生活や ( い ) について、正しい知識・情報に基づき、自ら ( う ) したり判断したりできる能力を養う。

【学びに向かう力・人間性等】

( え ) に、自他の健康な食生活を実現しようとし、食や食文化、食料の生産等に関わる人々に対して感謝する心を育み、食事のマナーや食事を通じた ( お ) 形成能力を養う。

(2)手引には、6つの「食育の視点」が示されている。次の①~⑥は、どの視点の内容であるか、書きなさい。

- 自分たちの食生活は、他の地域や諸外国とも深い関わりがあることを理解できるようにする。

- 食品表示など食品の品質や安全性等の情報を進んで得ようとする態度を養う。

- 栄養や食事のとり方などについて、正しい知識・情報に基づいて自ら判断できるようにする。

- 健康で安心な社会づくりに貢献しようとする態度を養う。

- 食環境と自分の食生活との関わりなどを見つめ、必要な情報を収集し、健康な生活や健全な食生活を実現するために何が必要かを考え、適切に意思決定して行動できるようにする。

- 食料の生産は、すべて自然の恩恵の上に成り立っていることを理解できるようにする。

(3)個別的な相談指導について、次の①、②に答えなさい。

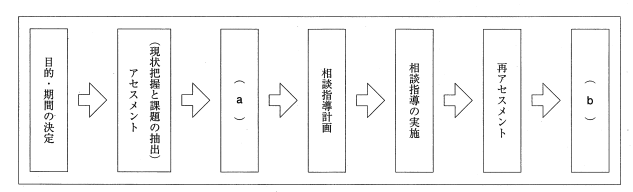

- 次の図は、個別的な相談指導の流れを示したものである。a、 bに適する内容を書きなさい。

- 相談指導計画の1つである「行動計画(児童生徒自身が行う目標)」について、作成する上での留意点を書きなさい。

問題7

「学校給食実施基準」(平成21年3月31日文部科学省告示第61号、 平成30年7月31日一部改正、 平成30年8月1日施行)について、次の(1)、(2)に答えなさい。

(1) 次の文は、学校給食の実施回数等を示したものである。①、②にあてはまる語句を書きなさい。

第2条 学校給食は、年間を通じ、原則として( ① )回、( ② )の昼食時に実施されるものとする。

(2) 平成30年に一部改正された、別表「児童又は生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準」について、次の①~③に答えなさい。

- 学校給食摂取基準を運用するに当たり、十分配慮すべきことを書きなさい。

- 献立の作成に当たり、配慮すべきことを書きなさい。

- マグネシウムは、従来の学校給食摂取基準において、配慮すべき値とされていたが、改正により基準値として加えられた。その理由を書きなさい。

問題8

学校給食におけるリスクマネジメントについて、次の①~③に答えなさい。

- 学校給食における異物混入の防止には、調理工程での混入だけでなく教室等での混入の可能性も想定し、未然に異物の混入を防止する手立てを講じる必要があります。給食当番活動を行う児童生徒に対する指導として必要な事項を2つ書きなさい。

- 給食当番活動等における衛生管理について、給食当番を介した食中毒の未然防止のために必要な事項を2つ書きなさい。

- 食物アレルギーを有する児童生徒の対応に当たり、事故未然防止のために全教職員が共通理解を図る必要がある事項を書きなさい。

専門科目「栄養教諭」の解答

問題1

(1) (各1点 計6点)

- キ

- ウ

- カ

- コ

- サ

- タ

(2) (各2点 計8点)

- 平成17(2005)年

- HACCP(危害分析・重要管理点)

- アーモンド

- アミラーゼ

問題2 (各1点 計5点)

- A: エ

- B: ス

- C: コ

- D: セ

- E: ウ

問題3

(1) (各1点 計5点)

- 家庭科

- 特別活動

- 各教科

- 総合的な学習の時間

- 特質

(2) (各1点 計3点)

- A: 穀類

- B: 豆類

- C: 脂肪

(3) (各1点 計2点)

男: オ 女: エ

問題4

(1) (各2点 計6点, 順不同) 注記: 「目標」と「目標値」を合わせて正答とする。

- 目標: 中学校における学校給食実施率 目標値: 90%以上

- 目標: 学校給食における地場産物を使用する割合 目標値: 30%以上

- 目標: 学校給食における国産食材を使用する割合 目標値: 80%以上

(2) (各1点 計4点, 順不同)

ア エ オ キ

問題5

(1) (①各1点, ②2点 計5点)

①あ: 50 い: -20 う: 2

②(例) すべて割卵し、混合したものから採取する。

(2) (各1点 計4点, 順不同)

イ エ オ キ

(3) (①各2点, ②2点 計8点)

①作業開始前 用便後 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する前 食品に直接触れる作業の開始直前

生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等に触れ、他の食品及び器具等に触れる前

②(例) 口からの飛沫や鼻腔の微生物が手指や食品に付着し、食品等を汚染するのを防ぐため。

問題6

(1) (各2点 計10点)

あ: 重要性

い: 食の選択

う: 管理

え: 主体的

お: 人間関係

(2) (各1点 計6点)

①: 食文化

②: 食品を選択する能力

③: 心身の健康

④: 社会性

⑤: 食事の重要性

⑥: 感謝の心

(3) (①各2点, ②2点 計6点)

①

a: 個人目標の設定

b: 個人評価

②

(例) 抽象的な表現ではなく、「できた」「できない」が明確に判断できるものにする。

問題7

(1) (各2点 計4点)

①: 毎週5

②: 授業日

(2) (①3点, ②2点, ③2点 計7点)

① (例) 全国的な平均値を示したものであるから、適用にあたっては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

② (例) 多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

③ (例) 中学生において不足している現状が見られることから。

問題8

(1) (各2点 計4点)

(例) 児童生徒の毛髪が配食中の食缶や配食後の食品中に入ることがないよう、正しい身支度を指導する。

(例) ヘアピン、安全ピン、体操着のファスナーなど、児童生徒が普段から身につけている金属類について、数の確認や落下等の危険がないか等、十分な注意喚起をする。

(例) 手指のケガにより絆創膏等をしている場合は、水分を含むことで取れやすくなり異物混入の原因となることがあるため、食品の盛りつけをさせないなど分担に配慮する。

(2) (各2点 計4点)

(例) 給食当番の健康状況を給食当番チェックリストにより記録する。

(例) 胃腸炎の症状(腹痛・下痢・おう吐等)がある場合は、給食当番を交代させる。

(例) 食事の前、用便後の手洗いを励行する。

(3) (3点)

(例) 全教職員が食物アレルギーを有する児童生徒の実態や個別の取組プラン、緊急時の対応について共通理解を図る。